色彩的秘密生活.pdf

http://www.100md.com

2020年2月19日

|

| 第1页 |

|

| 第4页 |

|

| 第14页 |

|

| 第25页 |

|

| 第43页 |

|

| 第163页 |

参见附件(3111KB,294页)。

色彩的秘密生活,这本书中为网友们详细的介绍了各种色彩,帮助你刷新你对色彩的认知,让你从新了解到色彩的文化秘密,喜欢的可以读一读。

色彩的秘密生活简介

《色彩的秘密生活》讲述了75种迷人的颜色及其不同寻常的故事。

从金发到红发,从改变了战争方式的棕色到保护人类免受鼠疫之害的白色,从毕加索的“蓝色时期”到拉斯科洞窟壁上的木炭画,从朋克的酸性黄到与圣徒同名的凯利绿……在历史长河中,这些令人惊异的故事就像其颜色本身一样熠熠生辉。

色彩的秘密生活作者

(英)卡西亚·圣克莱尔(Kassia St Clair)著 李迎春译

卡西亚·圣克莱尔(Kassia St Clair),英国自由撰稿人、作家。在牛津和布里斯托尔学习女性服装史和化妆史,毕业后长期为《经济学人》《家园与花园》《新政治家》撰写文章,也在英国广播公司(BBC)、美国国家公共电台(NPR)等电台做节目,在达拉斯艺术博物馆、维多利亚和艾伯特博物馆等博物馆开设讲座,所述均有关色彩、设计、织物与文化史。著有《色彩的秘密生活》《金线:织物如何改变世界》,均为各大媒体的年度好书、榜单书。

李迎春,1983年出生,译有《品格的力量》《飞蛾之死》《悉达多》等多部作品。

色彩的秘密生活主目录

白色White

铅白Lead white

象牙白Ivory

银白Silver

石灰白Whitewash

伊莎贝拉白Isabelline

白垩Chalk

米色Beige

黄色Yellow

金黄Blonde

铅锡黄Lead-tin yellow

印度黄Indian yellow

酸性黄Acid yellow

那不勒斯黄Naples yellow

铬黄Chrome yellow

藤黄Gamboge

雌黄Orpiment

帝国黄Imperial yellow

金色Gold

橙色Orange

荷兰橙Dutch orange

藏红Saffron

琥珀色Amber

姜黄Ginger

铅丹Minium

裸色Nude

粉色Pink

贝克米勒粉Baker-Miller pink

蒙巴顿粉Mountbatten pink

跳蚤色Puce

灯笼海棠色Fuchsia

艳粉Shocking pink

荧光粉Fluorescent pink

苋菜红Amaranth

红色Red

猩红Scarlet

胭脂虫红Cochineal

朱砂红Vermilion

法拉利红Rosso corsa

赤铁红Hematite

茜草红Madder

龙血红Dragon’s blood

紫色Purple

泰尔紫Tyrian purple

地衣紫Orchil

品红Magenta

苯胺紫Mauve

天芥紫Heliotrope

紫罗兰Violet

蓝色Blue

群青Ultramarine

钴蓝Cobalt

靛蓝Indigo

普鲁士蓝Prussian blue

埃及蓝Egyptian blue

菘蓝Woad

电光蓝Electric blue

蔚蓝Cerulean

绿色Green

铜绿Verdigris

苦艾绿Absinthe

祖母绿Emerald

凯利绿Kelly green

舍勒绿Scheele’s green

土绿Terre verte

牛油果绿Avocado

青瓷绿Celadon

棕色Brown

卡其Khaki

浅黄Buff

淡棕Fallow

赤褐Russet

墨鱼汁色Sepia

茶褐Umber

木乃伊棕mmy

灰褐Taupe

黑色Black

眼线黑Kohl

佩恩灰Payne’s grey

曜石黑Obsidian

墨黑Ink

炭黑Charcoal

煤玉黑Jet

黑色素Melanin

漆黑Pitch black

色彩的秘密生活截图

书名:色彩的秘密生活

作者:【英】卡西亚·圣克莱尔

译者:李迎春

出版社:湖南文艺出版社

出版日期:2019-08-01

ISBN:9787540493158目录

CONTENTS

前言

彩色视觉 如何看见色彩

简单运算 计算光

打造调色板 艺术家与颜料

复古配色表 绘制色彩

嗜色症,恐色症 色彩政治学

多彩的语言 语言能塑造我们看到的色彩吗?

白色

铅白

象牙白

银白

石灰白

伊莎贝拉白

白垩

米色

黄色

金黄

铅锡黄

印度黄

酸性黄

那不勒斯黄

铬黄

藤黄

雌黄

帝国黄

金色

橙色

荷兰橙

藏红

琥珀色姜黄

铅丹

裸色

粉色

贝克米勒粉

蒙巴顿粉

跳蚤色

灯笼海棠色

艳粉

荧光粉

苋菜红

红色

猩红

胭脂虫红

朱砂红

法拉利红

赤铁红

茜草红

龙血红

紫色

泰尔紫

地衣紫

品红

苯胺紫

天芥紫

紫罗兰

蓝色

群青

钴蓝

靛蓝

普鲁士蓝

埃及蓝

菘蓝

电光蓝

蔚蓝

绿色

铜绿苦艾绿

祖母绿

凯利绿

舍勒绿

土绿

牛油果绿

青瓷绿

棕色

卡其

浅黄

淡棕

赤褐

墨鱼汁色

茶褐

木乃伊棕

灰褐

黑色

眼线黑

佩恩灰

曜石黑

墨黑

炭黑

煤玉黑

黑色素

漆黑

其他有趣的色彩

参考书目及延伸阅读

致谢给法蕾拉热爱色彩之人拥有至为纯洁体贴的心灵。

约翰·罗斯金,《威尼斯的石头》,1851前言

和大多数人一样,我也是在专注于其他领域的过程中爱上色彩

的。十年前,为了研究18世纪的女性时尚,我曾驱车前往伦敦的维多

利亚和阿尔伯特博物馆,在木质书架上查阅纸页泛黄的《阿克曼艺术

宝库》副本,这是世界上最古老的时尚杂志。在我看来,18世纪90年

代的流行时尚就如同米其林餐厅的菜单一样让人眼花缭乱、垂涎欲

滴。一篇文章这样描述道:“一顶深红色的绸缎质地的苏格兰软帽,帽檐镶着一圈儿金边。”另外一篇则向读者推荐了一件“纯色绸

缎”长袍,外搭一件“猩红色开司米罗马斗篷”。在那时,一位穿着

入时的女士如果不配一件浅褐色皮上衣、一顶饰有罂粟红色羽毛或柠

檬色薄绸的软帽,便是着装不合格。有时,杂志会用色板配上文字来

说明“发棕色”应该是什么样子,但这种情况并不多见。这就像是聆

听一场对话,但对话所用的语言我只是一知半解。我彻底被迷住了。

世界上最难看、最邪恶的颜色就是豆绿色!

《风雅裁判官》,1809

几年之后,我产生了一个想法,让我得以把多年的爱好付诸笔

端,变成杂志专栏文章。每一期,我会选择一种颜色,从细节入手开

始剖析,以揭示其背后隐藏的秘密。这种色彩从何时开始流行的?它

是在什么时候以何种方式产生的?它是否与某位艺术家、设计师或某

个品牌有关?它有着怎样的历史?英国《ELLE家居廊》杂志主编米歇

尔·奥贡德辛邀请我开辟专栏。几年来我写过橙色之类的普通颜色,也写过天芥紫之类的罕见的颜色。这些专栏文章为本书提供了丰富的

素材,对此我深感幸运。

《色彩的秘密生活》并非一部包罗万象的色彩史。本书按照色系

进行章节安排,还收录了黑色、棕色和白色这几种不符合艾萨克·牛

顿爵士所做的光谱定义的颜色。 [1] 在每个色系中,我挑选了几种代

表性的色彩,它们的历史或引人注目,或举足轻重,或令人震惊。我

力图在简史与个性速写之间开辟一块中间地带,为读者奉上七十五种

最吸引我的色彩。它们有些源自艺术家使用的颜料,有些源自染料,还有一些更接近于理念或社会文化的产物。我希望你们能够喜欢。受

笔力所限,还有很多精彩的故事无法在这里一一为读者呈现,因此我

在书尾附上了一张包含许多有趣的色彩的附录(或者说色卡),供延

伸阅读。

我认为世界上没有任何令人不快的颜色。

《大卫·霍克尼为另一种绿色——橄榄绿辩护》,2015

[1] 牛顿之所以武断地将彩虹分割成七种颜色,是为了呼应他的音乐理论。光是一种颜色,阴影是对它的褫夺。

J.M.W.特纳,1818彩色视觉

如何看见色彩

色彩是我们感知周围世界的基础。想想反光外套、品牌标志和我

们喜欢的人的头发、眼睛和肤色吧。但我们究竟是如何看到这些东西

的?当我们观察一颗熟透的番茄或一块绿色颜料时,实际上看到的只

是从该事物表面反射出的光线。如第6~7页图例所示,可见光只占整

个电磁波谱很小的一部分。不同物体之所以呈现不同的色彩,是因为

它们吸收了可见光谱的某些波长,而其他波长发生了反射。番茄表皮

吸收了大部分短波和中波——蓝色、紫色、绿色、黄色和橙色,余下

的颜色——红色——抵达我们的双眼后,被大脑解析。所以,从某种

意义上来说,我们感知到的某种物体的颜色,实际上并非其本身的颜

色,也就是说,其实是被反射的那一区段的光的颜色。

光线进入我们的双眼后,会穿过晶状体抵达视网膜。视网膜在眼

球的后部,上面分布着许多感光细胞,这些感光细胞因形状的不同,分别被称作视杆细胞和视锥细胞。视杆细胞承担着提升视力的重任。

人的每只眼睛约有一亿两千万个视杆细胞,它们异常灵敏,能够准确

区分光明与黑暗。感受色彩的则是视锥细胞。视锥细胞的数量要少得

多:每层视网膜上约有六百万个,大部分集中在一块极小的中心区

域,这块区域被称为黄斑区。大多数人拥有三种不同的视锥细胞 [1]

,分别对应不同波长的光线:440纳米、530纳米和560纳米。这些细胞

约有三分之二对长波十分敏感,这也就意味着相对于光谱中的冷色

系,我们能够看到更多暖色系的色彩——黄色、红色和橙色。世界上

约有4.5%的人由于视锥细胞缺陷而成为色盲或色弱人士。这种现象至

今无法得到彻底解释,但通常来说与基因有关,而且在男性当中更加

普遍:每十二位男性中就有一人患色盲或色弱,而在女性群体中,每

两百位中才会出现一人。对于色觉“正常”的人来说,视锥细胞被光

线激活之后,会通过神经系统向大脑传递信息,而大脑则会将这种信

息解读为色彩。听起来简单易懂,但解读过程或许相当复杂。色彩是真实的物理

存在,还是仅为大脑的一种内在表现,这一形而上学的争论自17世纪

起便方兴未艾。2015年社交媒体上一条蓝黑(还是白金?)连衣裙所

引发的争论和混乱表明,我们在模棱两可的颜色面前是多么无所适

从。这幅图片让我们清楚地看到大脑的后期处理过程:一半人看到的

是一种事物,另一半人看到的则是完全不同的东西。这是因为我们的

大脑会自动采集和运用环境光——不论是在日光下还是在LED灯光下

——及纹理的相关线索。我们会使用这些线索来调整我们的感觉,就

像为舞台灯光加上一层滤镜。由于连衣裙图片像素欠佳,又缺少肤色

之类的视觉线索,我们的大脑只能猜测图片中环境光的强度。有些人

凭直觉认定连衣裙被强光冲淡了颜色,因此他们的大脑就会把连衣裙的颜色调暗;还有些人认为连衣裙被放置在阴影中,这样一来他们的

大脑就会将眼前的物体自动调亮并将蓝灰色移除。这就可以解释为何

同一张图片在不同人眼中会呈现出不同的样子。

[1] 其他动物的视锥细胞种类与人类不同。以狗为例,它的视锥细胞种类较少,因此能

看到的颜色有限,跟我们通常所说的色盲相差无几。但是蝴蝶等许多昆虫的视锥细胞种类较

多。雀尾螳螂虾,一种小型的彩虹色甲壳类动物,眼睛如同长在秸秆上的高尔夫球一般,拥有

十六种视锥细胞,几乎是所有已知生物的两倍多。从理论上来说,雀尾螳螂虾能看到人类无法

想象、更不用说为之命名的色彩。白色和介于黑白之间的灰色系都是合成色,白色的阳光由所有基础色按一定比例混合而成。

艾萨克·牛顿爵士,1704简单运算

计算光

1666年,一场大火将伦敦城烧个精光,时年二十四岁的艾萨克·

牛顿开始用棱镜和太阳光束进行实验。他用棱镜将一束白光分解,揭

示了构成这束光的各种波长的光。这个实验本身不具有革命性——这

种简单的客厅把戏前人已玩过多次。但是牛顿却有所突破,并从此改

变了我们对于色彩的认知:他使用了另外一个棱镜将所有波长的光重

新合成回去。此前人们一直认为,一束光经过棱镜折射能产生彩虹是

因为玻璃体中存在杂质。纯白的阳光被视为上帝的礼物;很难想象它

可以被分解,甚至是由各种颜色的光混合而成的。在中世纪,混合色

彩始终是一个禁忌,人们认为这有悖自然秩序;即便到了牛顿生活的

时代,混合有色光可以产生白光的观点仍被视为异端邪说。

白色由不同的颜色混合而成,这一观点也让艺术家感到费解,但

原因却有所不同。接触过颜料的人都知道,混合的色彩越多,得到的

颜色就越接近黑色而非白色。据说在伦勃朗的画作中,那些复杂、暗

淡、巧克力色的阴影仅仅是他把调色板剩余的所有颜料混合起来,然

后直接涂到画布上的结果,因为人们后来在不同的层次发现了不同的

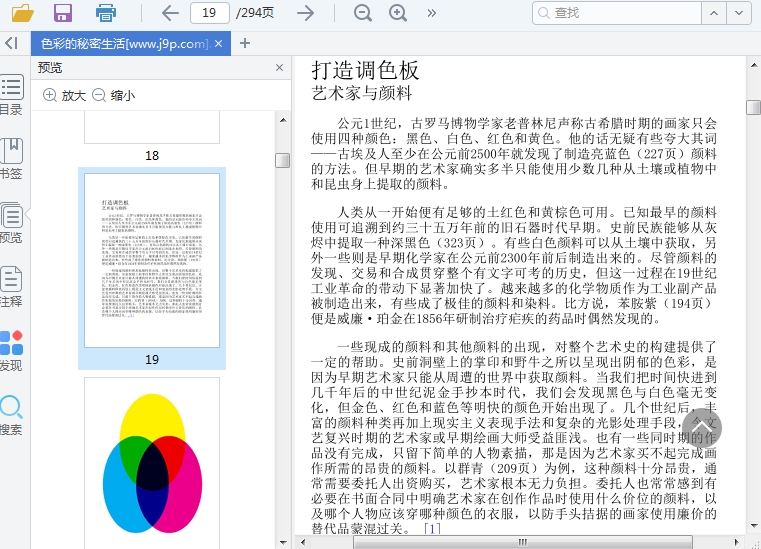

颜料。 [1] 彩色光混合变白,彩色颜料混合变黑,这两种现象可以在

光学上得到解释。从本质上来说,色彩混合方式可分为两种:一种是

加色法,一种是减色法。不同波长的光叠加时会形成不同的色彩,当

所有波长的光叠加到一起时就产生了白光。牛顿的棱镜实验正印证了

这一原理。但当颜料混合到一起时,却会产生相反的效果。因为每种

颜料只能向我们的肉眼反射自然光的一部分,当几种颜料混合到一起

的时候,越来越多的可见光就被吸收掉了。如果混合到一起的颜料足

够多,颜料便几乎无法反射任何可见光,所以呈现在我们眼前的便是

黑色,或非常接近黑色。加色法:

色彩由不同颜色的光混合而成。将光的三原色混合在一起便产生了白色。

对于那些手头只有区区几种劣质颜料的画家来说,这是一个大问

题。比方说,想要制造淡紫色的效果,他们至少要混合红色、蓝色和

白色三种颜料,但是要想精确呈现紫罗兰的颜色,他们还需要加入更

多颜色。他们混合的颜料越多,得到的颜色可能越暗淡。像绿色和橙

色这样简单的颜色也一样:最好使用单一的颜料,因为混合颜料会不

可避免地吸收更多可见光,有损画作的光泽度。从古至今,寻找更加

丰富、更加明亮的色彩素来是艺术的基本使命。

[1] p.Ball, Bright Earth: The Invention of Colour (London: Vintage, 2008),p.163.没有颜料管就不会有……

媒体后来所称的印象派画家。

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿,日期不详打造调色板

艺术家与颜料

公元1世纪,古罗马博物学家老普林尼声称古希腊时期的画家只会

使用四种颜色:黑色、白色、红色和黄色。他的话无疑有些夸大其词

——古埃及人至少在公元前2500年就发现了制造亮蓝色(227页)颜料

的方法。但早期的艺术家确实多半只能使用少数几种从土壤或植物中

和昆虫身上提取的颜料。

人类从一开始便有足够的土红色和黄棕色可用。已知最早的颜料

使用可追溯到约三十五万年前的旧石器时代早期。史前民族能够从灰

烬中提取一种深黑色(323页)。有些白色颜料可以从土壤中获取,另

外一些则是早期化学家在公元前2300年前后制造出来的。尽管颜料的

发现、交易和合成贯穿整个有文字可考的历史,但这一过程在19世纪

工业革命的带动下显著加快了。越来越多的化学物质作为工业副产品

被制造出来,有些成了极佳的颜料和染料。比方说,苯胺紫(194页)

便是威廉·珀金在1856年研制治疗疟疾的药品时偶然发现的。

一些现成的颜料和其他颜料的出现,对整个艺术史的构建提供了

一定的帮助。史前洞壁上的掌印和野牛之所以呈现出阴郁的色彩,是

因为早期艺术家只能从周遭的世界中获取颜料。当我们把时间快进到

几千年后的中世纪泥金手抄本时代,我们会发现黑色与白色毫无变

化,但金色、红色和蓝色等明快的颜色开始出现了。几个世纪后,丰

富的颜料种类再加上现实主义表现手法和复杂的光影处理手段,令文

艺复兴时期的艺术家或早期绘画大师受益匪浅。也有一些同时期的作

品没有完成,只留下简单的人物素描,那是因为艺术家买不起完成画

作所需的昂贵的颜料。以群青(209页)为例,这种颜料十分昂贵,通

常需要委托人出资购买,艺术家根本无力负担。委托人也常常感到有

必要在书面合同中明确艺术家在创作作品时使用什么价位的颜料,以

及哪个人物应该穿哪种颜色的衣服,以防手头拮据的画家使用廉价的

替代品蒙混过关。 [1]减色法:

通过混合有限的几种色彩,可以制造出许多新的色彩。按照完美的比例混合,三原色可以制造

出黑色。

早期艺术家同色彩之间的关系和现代艺术家相比判若云泥。由于

某些着色剂会与其他着色剂发生反应,艺术家在创作时需要考虑可能

发生的灾难性的色彩组合,确保各种色彩不会互相重叠或过于接近。

大多数颜料为手工制作,或是由艺术家本人制作,或是艺术家在弟子

的协助下在工作室中完成。制作过程因颜料的不同而不同,有的需要

将岩石碾成粉末,有的要处理具有技术难度甚至有毒的原材料。颜料

还可以从炼金术士、药剂师等专业人士处购买。后来这些从事颜料生

产和交易的人被称为颜料商,他们在世界各地采购各种稀有颜料。

直到19世纪晚期,成品颜料的繁荣才让艺术家们真正受益(但即

便如此,这些颜料的质量却并非总能尽如人意)。价格低廉的合成颜

料,如蔚蓝、铬橙和镉黄,将艺术家从碾槌和出售劣质混合颜料的无

良商人手中解放出来,那些劣质的颜料通常会在几周内褪色或与其他

颜色及画布发生反应。1841年,随着金属颜料软管的发明,新的色彩

让艺术家得以步出家门,用前所未见的最明快的色彩在画布上挥毫。

难怪评论家们起初表现得无所适从:这种色彩前所未有,让人眼花缭

乱。

[1] J. Gage, Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to

Abstraction (London: Thames Hudson, 1995), p.129.色彩史研究是多么少啊,总局限于最近的历史时期以及相关艺术领域,这是过于简化的做法。

绘画史是一回事,色彩史则是另外一回事,且比前者更宏大。

米歇尔·帕斯图罗,2015复古配色表

绘制色彩

17世纪后半叶,一位名叫A.博赫特的荷兰艺术家做了一次尝试,企图将所有的已知色彩明确下来。博赫特创作了一本收录有八百多种

色彩手绘样本的图集,里面贴满了狭长的黑色注释标签,标签详细描

述了如何配制各种水彩——从最浅的海泡绿到最深的铬绿。他并非唯

一打算将所有已知的色彩、色调和色度集结成册的人。科学家、艺术

家、设计师和语言学家都曾花费大量时间,试图通过色域指明方向,在所有标绘点注明名称、代码或参考网格。潘通索引式色卡是跨越语

言和文化差异,准确锁定颜色的最著名的现代解决方案,但这只是漫

长求索过程中的一次尝试而已。

由于色彩不仅是现实存在,还是文化领域中的一种存在,这样的

尝试从某种意义上来说永无止境。举个例子来说,有一种观点认为色

彩可以分为两类:暖色调和冷色调。我们可以毫不犹豫地说出红色和

黄色属于暖色调,绿色和蓝色属于冷色调,但是这种分类方法仅可追

溯到18世纪。有证据显示,蓝色在中世纪被看作暖色,甚至是最有活

力的颜色。

社会对一种颜色的命名与它所代表的实际色彩之间也存在一定差

异,并且这种差异就像地壳板块一样会随着时代变迁而发生改变。举

个例子来说,现在人们通常认为品红(191页)是粉色的一种,但最初

它则被当成紫红色。1961年出版的梅里亚姆-韦伯斯特《韦氏词典(第

三版)》中,深奥难懂的色彩定义比比皆是:海棠红是“比普通的珊

瑚红更蓝、更淡、更鲜艳的一种深粉色,比盛典红稍蓝一些,比美洲

石竹的颜色更蓝更鲜艳”;天青石蓝是“一种比普通哥本哈根蓝更红

更黯淡,比石青蓝、德累斯顿蓝或桃红色更红更深邃的柔和的蓝

色”。这些释义的目的并非鼓励读者通过查词典做深度挖掘,它们很

有可能出自色彩专家艾萨克·H.戈德拉夫之手,他是《韦氏词典(第

三版)》主编聘请的顾问,也是色彩绘制企业蒙赛尔公司的经理。

[1] 问题是,虽然这些词条十分有趣,但普通珊瑚红、盛典红和哥本

哈根蓝已经失去了其文化价值——它们丝毫无助于读者理解它所定义

的颜色究竟是什么样子。出于同样的原因,就算有人阅尽百年间关于牛油果绿的定义也难免云里雾里:牛油果绿是近似于牛油果果皮的暗

绿色吗?还是接近其外层果肉的黏土绿?抑或是类似牛油果果核的奶

油色?但对于今天的人们来说,牛油果绿仍有其现实意义。

随着时间的推移,误差会变得越来越大。即便是图例之类的书面

证据依然存在,我们观看某种颜色的光照条件也与其绘制之初有了天

壤之别。这就与在电脑屏幕上看到的房屋涂料样本和在本地五金店及

自家墙上看到的涂料颜色都有所不同一样。由于许多性能稳定的染料

和油漆大多经过了改良,所以这些颜色本身恐怕早已发生了变化。因

此,颜色应该被看作主观的文化产物:你无法为所有已知的颜色下精

确的通用定义,就像你无法绘制梦想的坐标一样。

[1] K. Stamper, ‘Seeing Cerise: Defining Colours in Webster's Third’, in

Harmless Drudgery: Life from Inside the Dictionary. Available at:

https:korystamper.wordpress.com20120807seeing-cerise-defining-colors色彩之于形象有如伴奏之于歌词;

不但如此,有时色彩竟是歌词而形象只是伴奏。

丹纳,《艺术哲学》,1865-1882嗜色症,恐色症

色彩政治学

西方文化中贯穿着一种对色彩的厌恶情绪,如同厌恶长筒袜上的

抽丝一般。许多古典作家对色彩压根儿不屑一顾。色彩分散了人们对

于艺术的真正成就——线条和形式——的关注,因而被视为自我放

纵,稍后更被视为不道德:一种虚伪和欺诈的表现。美国19世纪作家

赫尔曼·梅尔维尔曾毫无顾忌地写道:“色彩只不过是微妙的障眼

法,并非物质本身固有的组成部分,而是人为强加到事物上去的;结

果所有藐视自然的人只能像娼妓一样作画。” [1] 类似的观点由来已

久。以新教徒为例,他们以黑色和白色为主色调,以此来表现自身心

灵的纯洁、严谨和谦卑;不论是在教堂的墙壁上还是在他们的衣橱

中,鲜少能够见到红色、橙色、黄色和蓝色等明快的色彩。虔诚的亨

利·福特多年来坚持拒绝向客户的需求低头,只生产黑色的小汽车。

在艺术领域,尽管有关线条和色彩孰优孰劣的争论如今已逐渐偃

旗息鼓,但它却曾贯穿整个文艺复兴时期。线条代表了纯粹和才华,而色彩则代表了粗俗与柔弱。1920年,建筑师勒·柯布西耶和同仁合

作撰写了一篇名为《纯粹主义》的武断的论文,文中写道:

就一件真正、持久的可塑性作品而言,造型是第一位的,其

他的一切都应让路。塞尚生活在一个颜料化学兴盛一时的时代,他没有多加考虑便接受了颜料贩子的诱人提议,但这门科学对伟

大的画作没有任何实质性帮助。还是让那些布料染色工为颜料管

欢呼去吧。 [2]

那些认可色彩价值的人,因其对各种颜色重要性的看法不同,对

色彩的理解和排序也各不相同。古希腊人认为色彩是介于白色与黑色

之间的连续体:黄色比白色深一些,蓝色比黑色浅一些,红色和绿色

位于中间。中世纪作家也对这套由浅入深的色彩理论坚信不疑。直到

17世纪,红色、黄色和蓝色为原色,绿色、橙色和紫色为混合色的观

点才逐渐形成。最离经叛道的当属牛顿和他的光谱理论,他将这一观

点写进了1704年出版的《光学》一书中,并引起巨大轰动:一夜之

间,白色和黑色不再是颜色,光谱也不再按由浅到深排列。牛顿还利用色环,对互补色之间的关系进行了排序。研究发现,当把互补色

——如绿色与红色,蓝色与橙色——放在一起时,它们能产生强烈的

共鸣。互补色理论对后世艺术影响深远,这一观点很快便得到了证

实,文森特·凡·高和爱德华·蒙克等多位画家都曾运用互补色为作

品构图和渲染效果。

随着社会开始赋予色彩内涵和文化意义,人们也试图对色彩的使

用做出限制,其中最臭名昭著的当属禁奢法令。这些法令曾在古希腊

和古罗马颁布施行,就连在古代中国和古日本也能看到它们的影子,它们在12世纪中期达到顶峰,直到近代早期才逐渐式微。这些法令波

及餐饮、时装和家居等多个领域,力求将社会阶层打造成一个清晰的

视觉系统,以此强化阶级边界。也就是说,农民的衣食住行就应该像

个农民,手艺人的衣食住行则应像个手艺人,以此类推。色彩在这种

社会语境中成为一个重要的标志,如赤褐色(291页)这种呆板粗俗的

颜色只属于身份卑微的农民,而使用猩红色(157页)这种明亮饱满的

颜色则是少数精英的特权。

[1] Quoted in D. Batchelor, Chromophobia (London:Reaktion Books, 2000), p.16.

[2] Le Corbusier and A. Ozenfant, ‘Purism’,in R. L. Herbert (ed.), Modern

Artists on Art (New York: Dover Publications, 2000), p.63.一种颜色的最佳特征,是看到它的人都叫不出它的名字。

约翰·罗斯金,1859多彩的语言

语言能塑造我们看到的色彩吗?

最先注意到古希腊文学中存在色彩误用情况的是一位不苟言笑的

英国政治家。威廉·尤尔特·格莱斯顿是荷马的仰慕者。1858年,他

在撰写一篇以自己的偶像为研究对象的学术论文时,偶然发现了几处

异常的地方。从隐喻的角度看,怒气冲冲时的眉毛当然是黑色的,但

是蜂蜜真的是绿色的吗?难道大海和公牛一样是“暗酒色”的,而绵

羊是紫罗兰色的?他决定对这位古希腊诗人的作品涉及颜色的部分进

行梳理。结果证明,黑色出现的频率最高,约有一百七十处,白色则

为一百处左右。其他颜色出现的频率呈断崖式下跌——红色只出现了

十三次,而黄色、绿色和紫色出现的次数少于十次,蓝色则一次也没

有被提及。在格莱斯顿看来,一个可能的解释是:古希腊人实际上都

患色盲。或者像他所说的那样,相对于对色彩的感知,古希腊人

对“光的类型和形态,以及它的对立面——黑暗”更加敏感。

实际上,早在几千年前,人类便进化出辨识色彩的能力,所以不

能说古希腊人患色盲。而且以这种古怪难懂的方式谈论色彩的,并不

只有古希腊人。十年之后,德国哲学家和语言学者拉扎勒斯·盖格开

始检视其他古老的语言。他认真研究了用希伯来文写就的《古兰经》

和《圣经》,仔细阅读中国古代神话故事和冰岛的传说。研究表明,这些古老的语言中有关色彩的引证均十分混乱。他在一篇被广为引用

的印度《吠陀经》经文的注释中也提及:

上万行的赞美诗中充满了对天国的描述,除此之外鲜见其他

主题。太阳与逐渐染红的黎明天空,白天与黑夜,云彩与闪电,反复在我们眼前呈现,壮丽无比、精彩纷呈。但是没人能够从这

些古老的赞美诗中了解到天空是蓝色的。 [1]

蓝色,是从原本用来表达绿色或更常见的黑色的词汇中衍生出来

的。盖格认为,可以通过追溯语言的演进来探知人类对于不同色彩的

感知度。表达光明与黑暗(或者说白与黑)的词汇最先出现,接下来

是红色,然后是黄色和绿色,最后是蓝色。20世纪60年代后期,布伦

特·柏林和保罗·凯伊进行的一系列更广泛的研究也得出了类似的结论。人们普遍认为这一结论具有双重意义:首先,色彩分类是自然形

成的;其次,如果我们不能为一种颜色指定一个称呼,我们对这种颜

色的感知就会受到影响。

然而在20世纪80年代,一项更大规模的调查揭示了许多例外:语

言未必会按照这种方式“发展”,有些语言对色域的划分是截然不同

的。比方说,朝鲜语中有一个专门的词表示黄绿色,以将其与普通绿

色区别开;俄语中表达淡蓝色和深蓝色的词汇是完全不同的。一个典

型的例子就是非洲西南部的辛巴族部落所讲的语言,这种语言将色谱

分为五个部分。另外一个是拉纳尔-贝罗纳语——所罗门群岛环礁居民

讲的一种波利尼西亚语——它粗略地将色谱分为白色、暗色和红色,暗色包括蓝色和绿色,而黄色和橙色则属于红色系。 [2]

后来出现的关于语言、色彩和文化之间关系的文献全都不得要

领。相对主义者宣称,语言能够影响甚至塑造感知,如果没有关于色

彩的词汇,我们便无法看出色彩的差异。以柏林和凯伊为首的普适主

义者则认为,基本的色彩分类在生物学中具有普适性且根深蒂固。不

过可以肯定的是,有关色彩的语言极具欺骗性。孩子可以轻易分辨出

三角形和正方形,但辨认起粉色、红色或橙色来却非常吃力。我们还

知道,没有一个合适的词来描述一件物品,并不代表我们无法分辨

它。古希腊人当然可以看到色彩,或许他们只是不像我们对色彩这

样“感兴趣”而已。

[1] Quoted in G. Deutscher, Through the Language Glass: Why the World Looks

Different in Other Laguages (London: Arrow, 2010), p.42.

[2] Ibid., p.84.白色“尽管白色总是让人联想到甜美、光荣和庄严,但是在这种颜色

最深切的意象之中,却潜藏着一种令人无从捉摸的东西,其恐怖程度

远超似鲜血的红色。”赫尔曼·梅尔维尔在《白鲸》第四十二章中这

样写道。这一章的标题是“白鲸的白色”,文中对这种色彩令人不安

的正反两种象征意义进行了彻底的剖析。由于白色和光明有着不可分

割的联系,因而它在人们心中的地位根深蒂固。与所有神圣的事物一

样,它能够激发人们心中的敬畏,也能让人心生恐惧。

和梅尔维尔的小说描述的白化病巨鲸一样,白色也有两面性。如

果将色彩比作人,白色或许会受到赞美,但却不讨人喜欢:它过于唯

我独尊、独断专行和神经质。首先,白色制作起来十分复杂。你无法

通过混合其他颜料制成白色,必须从一种特殊的白色颜料入手。往这

种颜料中添加任何东西都只能朝一个方向发展:越调越黑。这是由我

们的大脑处理光线的方式决定的。混合的颜色越多,反射到我们眼中

的光就越少,颜料就会变得越暗。到了一定年龄,大多数孩子都会试

图把自己喜欢的全部色彩混合到一起,企图制造出一种特别的颜色。

他们会把鲜红色、蔚蓝色,也许再加上几根“爱心熊”牌蜡笔柔和的

颜色,混合在一起搅拌。结果却并没有制造出什么美丽的颜色,只有

一种不可救药的深灰色,这是他们人生中面对的第一个残酷的事实。

幸运的是,艺术家想要得到白色并不困难,这多亏一种十分流行

的颜料:铅白(38页)。老普林尼在1世纪便描述了铅白的制作方法,尽管这是一种剧毒物质,但上千年来人们始终利用它制作白色颜料。

18世纪时,法国政府请化学家、政治家居顿·德莫沃寻找一种更加安

全的替代品。1782年,他在报告中提到,一位叫库尔图瓦的实验室技

术员在第戎科学院合成了一种名为氧化锌的白色物质。这种物质没有

毒性,而且即便暴露在硫黄气体中也不会变黑,但它的遮光性欠佳,在油性颜料中干燥的速度缓慢,最重要的是其价格达到铅白价格的四

倍之高。氧化锌还易碎,所以那个时代的许多绘画作品均存在不同程

度的干裂,这成为一道棘手的难题。(世界著名颜料品牌温莎·牛顿

曾在1834年将其作为水彩颜料进行推广,并命名为“中国白”,好让

它听上去洋气一些,但终归未能推广开来。1888年,四十六位英国水

彩画家接受访问时,只有十二位承认自己曾使用过氧化锌。) [1] 第

三种金属基底的白色颜料相对来说更加成功。1916年,首次实现规模

化生产的钛白比竞争对手更加明亮,遮光性更好,因此到第二次世界

大战接近尾声的时候,它已经占据了80%的市场份额。 [2] 现在,从

网球场的标志线到药丸再到牙膏,到处都可以见到这种颜料亮丽的身

影,而那些陈旧的同类产品则在各种场合逐渐败下阵来。长期以来,白色总是被莫名其妙地与金钱和权力联系在一起。羊

毛、棉花等面料往往需要经过繁复的加工才能变成白色。在16-18世

纪,只有那些巨商富贾才能用得起时新的蕾丝和亚麻袖口、皱领与领

结。时至今日,这种联系依旧没有过时。一个身穿雪白大衣的人会传

达出一种微妙的视觉信号:我不用挤公交。大卫·巴彻勒在《恐色

症》一书中,描写了自己去一位富有的艺术收藏家的家中拜访的情

形,房子的装修几乎是清一色的白色:

有一种比普通的白色更饱满的颜色,他使用的就是这种白。

这种白色排斥一切比自己卑微的事物,几乎所有的东西都臣服于

它……这种白是带有攻击性的白。 [3]

正如他在书的后半部分所指出的,问题不在于白色本身,而在于

其抽象意义,因为它已被蛮横地贴上了“纯洁”的标签。1925年,柯

布西耶在《今天的装饰艺术》一书中宣称:所有内墙都应该刷石灰白

(48页)。他认为,这有助于净化社会的道德和精神。 [4]

不过在许多人看来,白色代表着希望,或者说具有一种超验的宗

教性质。在中国,白色代表死亡和哀悼。而在西方和日本,新娘会在

婚礼上穿上白色礼服,因为它象征着贞洁。圣灵经常被描绘成一只白

色的鸽子,在一道微弱的金色光芒沐浴下降临到蒙昧无知的人类当

中。20世纪早期,卡济米尔·马列维奇 [5] 在完成《白上之白》系列

时写道:

天之蓝在至高无上的宇宙面前败下阵来,代表无限空间的白

色将它刺破,它不再是天空的背景色……启航吧!白色,自由的

裂缝,无限的空间,就在前方! [6]

从日本著名的建筑学家安藤忠雄到CK的设计师卡尔文·克莱恩,再到苹果公司首席设计师乔纳森·艾夫,很多卓越的现代主义和极简

主义大师都曾从白色中获取力量与信心。(艾夫在2000年左右开始生

产白色产品,史蒂夫·乔布斯起初并不赞成,但最终同意将签名耳机

和键盘设计成“月亮灰”。我们认为这些产品是白色的,但从严格意

义上来说,它们属于浅灰色。) [7] 白色不耐脏,但或许正因为如

此,它才成为洁净的代名词。白色的商品,如一尘不染得不切实际的

桌布和实验工作服,弄脏它们是使用者连想都不敢想的事。美国牙医

抱怨说,当今的顾客为了追求一口闪闪发亮的洁白牙齿,要求对自己的牙齿进行不切实际的漂白,为此有必要发明一种全新的牙齿漂白

剂。 [8]

建筑行业将白色奉若圭臬源于一个错误。几个世纪以来,古希腊

和古罗马的骨白色建筑遗迹一直是西方美学的基石。安德烈亚·帕拉

第奥 [9] ,这位16世纪的威尼斯建筑师让这种古典建筑风格重新流行

起来,东西方各大城市随处可见他及其风格继承者的作品。直到19世

纪中期,研究者们才发现,古代雕像和建筑通常颜色十分鲜艳。许多

西方美学家拒绝接受这一事实。据说雕刻家奥古斯特·罗丹曾悲伤地

捶胸顿足:“我感觉它们全都不曾有过色彩。” [10]

[1] Ball, Bright Earth, pp.169-71.

[2] Ibid., p.382.

[3] Batchelor, Chromophobia, p.10.

[4] B. Klinkhammer, ‘After Purism: Le Corbusier and Colour’, in

Preservation Education Research, Vol.4 (2011), p.22.

[5] 卡济米尔·马列维奇(Kazimir Malevich),俄罗斯至上主义创始人,构成主义、几何抽象派画家。代表作有《黑方块》(1915年)、《白上之白》(1918年)。——编注

[6] Quoted in Gage, Colour and Culture, pp.246-7.

[7] L. Kahney, Jony Ive: The Genius Behind Apple's Greatest Products (London:

Penguin, 2013), p.285.

[8] C. Humphries, ‘Have We Hit Peak Whiteness?’, in Nautilus (July 2015).

[9] 安德烈亚·帕拉弟奥(Andrea Palladio),文艺复兴时期意大利建筑师,作品多以

古典建筑为灵感,常被认为是西方最具影响力和最常被模仿的建筑师之一。——编注

[10] Quoted in V. Finlay, The Brilliant History of Colour in Art (Los

Angeles, CA: Getty Publications,2014), p.21.铅白

Lead white

高句丽是一个十分坚韧的民族:他们从公元前1世纪开始兴起,于

7世纪没落,期间曾抗击觊觎朝鲜半岛和满洲里南部的北方邻国的大

军。但是从高句丽壁画墓安岳三号墓墙上的巨幅肖像画来看,墓主不

像是好战之人。在线条优美的壁画中,他穿着一件装饰有鲜红色缎带

的深色长袍,盘腿坐在一张褥垫上,全身装扮与褥垫的褶皱搭配得恰

到好处。他的表情看起来有些微醺,嘴角在略显花哨的小胡子下向上

扬起,明亮的双眼似乎有些茫然。令人称奇的是,在潮湿的墓穴中历

经十六个世纪后,他的画像依然鲜艳如初。秘诀就在于艺术家用来为

壁画打底的颜料:铅白。 [1]

铅白是一种晶体分子结构的碱式碳酸铅。它不透明,质地厚重。

有充分的证据表明,公元前2300年左右的小亚细亚半岛生产过这种颜

料。 [2] 铅白的生产一直延续至今,制造工艺始终沿用老普林尼在两

千年前提出的方法。用一只内部隔为两部分的特制黏土罐,把铅条放

入其中一边,向另外一边注入食醋。然后将罐子放入畜禽粪堆里,于

密闭的小屋中放置三十天。在这段时间里,黏土罐内会发生一种相对

简单的化学反应。食醋蒸气与铅发生反应生成醋酸铅,粪便发酵释放

出的二氧化碳再与醋酸铅反应,将其转化为碳酸盐[与制作铜绿(249

页)的过程相似]。一个月后,某个可怜的家伙会进入这间臭气熏天的

屋子取出铅条,此时铅条表面已经布满酥皮状的碳酸铅白,它们稍后

会被研磨成粉末,分成小份出售。

成品铅白用途十分广泛。它被用在瓷盘和浴室配件的瓷釉中,到

了20世纪还被用在建筑涂料和墙纸中。艺术家对铅白青睐有加,因为

它的遮光性极佳,而且可以很好地附着在几乎任何材质上;而且只要

混合比例恰到好处,它在油性颜料中也能很好地发挥作用。铅白价格

低廉,这是任何一位有自尊心的艺术家的主要考量。1471年,佛罗伦

萨著名壁画家内里·迪·比奇在家乡购买颜料,优质石青的价格是孔

雀石的两倍多,铅锡黄(69页)的价格是石青的十分之一,而铅白的

价格是石青的百分之一。 [3] 艺术家们使用起铅白来毫不吝啬,时至今日,这些绘画作品接受X光检验时,铅白致密的轮廓仍能勾勒出作品

的骨架,技术人员据此能清楚地看到改动和后期添补的地方。

不过铅白有一个致命的缺点。1678年冬天,菲利伯托·维恩那蒂

爵士在英国皇家学会《哲学学报》上描述了铅白生产者的命运:

这些不幸的工人先是胃痛,然后内脏绞痛并伴有便秘,即便

吃泻药也不顶用……他们还突发高烧,高烧还引发哮喘或气

短……接着,他们头晕眼花,头部剧烈疼痛,失明甚至失智,继

而中风,毫无食欲,恶心并频繁呕吐,但吐出来的都是黏液,有

时黏液还混合着胆汁,最后整个人虚弱不堪。 [4]

铅中毒根本不是一种新现象。古希腊诗人和内科医师尼坎德早在

公元前2世纪便记录了这种症状,并指责:“这种可恨的东西……白得

发亮,就像在春天刚挤出来的四处起泡沫的牛奶。”

铅中毒不仅发生在颜料的研磨和生产过程中。长期以来,铅白一

直被用作化妆品,好让皮肤显得更加光滑白皙。公元前4世纪,色芬诺

曾撰文反对古希腊女性使用“铅白”和“铅丹”(118页),有证据表

明,同时期的中国人会使用加入铅白的米粉作为底妆。 [5] 日本的考

古学家和教授至今仍在讨论有毒化妆品可能扮演的某种颠覆性角色:

使得掌权三百多年的幕府政权在1868年垮台。有些学者认为,母乳喂

养会让婴儿吸收母亲所使用的化妆品中的铅元素。骨骼样本显示,三

岁以下的儿童骨骼中的铅含量是他们父母的五十倍之多。 [6] 然而原

料主要为铅白膏与食醋的铅白化妆品,或者说“土星的灵魂” [7] ,竟惊人地流行了几个世纪。不止一位16世纪的作家曾发出警告,这种

化妆品会让皮肤“干枯和晦暗” [8] ,伊丽莎白女王时代羊皮纸一般

苍白的女性脸上往往青筋暴起。到了19世纪,女性仍然可以随心所欲

地购买各种含铅的增白霜,它们的名字五花八门,如“莱尔德的风华

正茂”“尤金妮亚的最爱”或是“阿里·艾哈迈德的沙漠宝藏”等。

即便在经历了几场众所周知的死亡事件后——其中就包括英国社交名

媛“考文垂女伯爵”玛丽亚之死——这种购物风潮依然没有明显改

观。玛丽亚是一个相当虚荣的女人,在1760年死于过量使用铅白粉

底,年仅二十七岁。 [9]

一代又一代的女性为了让自己光彩照人而选择慢性自杀,这一极

具讽刺意味的现象可悲至极。铅白或许可以让高句丽墓穴主人的画像保持栩栩如生,但他毕竟已经死了。这种颜料很少对生者展现出友好

的一面。

[1] p.Ah-Rim, ‘Colours in Mural Paintings in Goguryeo Kingdom Tombs’, in M.

Dusenbury(ed.), Colour in Ancient and Medieval East Asia (New Haven,CT: Yale

University Press, 2015), pp.62,65.

[2] Ball, Bright Earth, pp.34,70.

[3] Ibid., p.137.

[4] Vernatti, P.,‘A Relation of the Making of Ceruss’,in Philosophical

Transactions, No.137. Royal Society (Jan.Feb.1678), pp.935-6.

[5] C. Warren, Brush with Death: A Social History of Lead Poisoning

(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2001), p.20.

[6] T. Nakashima et al., ‘Severe Lead Contamination Among Children of

Samurai Families in Edo Period Japan’, in Journal of Archaeological

Science,Vol.32, Issue 1(2011), pp.23-8.

[7] Spirit of Saturn,又叫威尼斯铅粉,是16世纪的一种化妆品名,用于增白皮肤。

——编注

[8] G. Lomazzo, A Tracte Containing the Artes of Curious Paintinge, Caruinge

Buildinge, trans. R. Haydock (Oxford, 1598), p.130.

[9] Warren, Brush with Death, p.21.象牙白

Ivory

1831年,英国外赫布里底群岛的路易斯岛上,一位农民在沙丘上

的一个小石室里发现了一份尘封七百多年的宝藏,包括多副象棋的一

共七十八颗棋子,十四颗用来玩类似西洋双陆棋的棋子,还有一副皮

带搭扣。 [1]

现代人将这些神秘的棋子称作“路易斯西洋棋”。没人知道它们

出自何人之手,又是如何藏在这样一个偏僻小岛的洞穴中。

每一颗棋子都是一尊独一无二的古罗马雕塑,绽放出无与伦比的

魅力。其中一个王后以手托腮,不知是惶惑不安还是在专心思考;有

几个车抓着护盾,还有一个车提心吊胆地望着左边,好像听到了什么

异常的声响。每个人物的发型都各不相同,衣服上的皱褶丰富多变,看上去只要略施魔法它们就能活过来,而它们正是《哈利·波特》第

一部中巫师棋的原型。这些棋子的材质很有可能是海象牙(冰岛传说

称之为“鱼牙”),雕刻时间在1150-1200年,地点可能是挪威的特隆

赫姆。从某些地方可以看出这些棋子原本被漆成红色,但随着色彩的

剥落,里面的象牙便显露出来。 [2]

无论来自海象、独角鲸还是大象,象牙素来十分珍贵。在猎象变

成一种社会地位的象征时,象牙的美誉也随之水涨船高。象牙白的走

俏得益于联想。西方婚纱的颜色原本十分鲜艳,但在1840年,维多利

亚女王身披一件带有英国蕾丝绲边的象牙白绸缎婚纱出嫁,引得许多

新娘迫不及待地效仿。1889年9月出版的《时尚芭莎》极力推崇“象牙

白绸缎和彩花细锦缎……作为秋季婚纱面料”。现在,白色婚纱变得

越来越普遍,剑桥公爵夫人所穿的莎拉·伯顿设计的婚纱面料正是象

牙白伯爵缎。

数千年以来,人们一直用象牙制作昂贵的装饰物,例如路易斯西

洋棋、梳子和毛刷刷柄等。后来,人们还用象牙来制作钢琴琴键、台

球和其他小玩意儿。中国工匠用象牙雕刻巧夺天工的作品,树木、庙

宇和人物等活灵活现,售价可达数千美元。象牙的需求极大,到1913年,仅美国每年就要消费两百吨左右象牙。由于价值不菲,象牙又被

称作“白色黄金”,而海象牙则被称为“北极黄金”。 [3]

对象牙的需求不可避免地对象牙“供给者”造成恶劣的影响。

1800年,世界上约有两千六百万头大象;截至1914年约为一千万头;

而到了1979年则只剩一百三十万头。十年之后,当西方完全禁止象牙

交易时,大象的数量只剩下六十万头。 [4]

目前象牙的需求依然十分巨大,非法捕猎大象十分普遍,而且似

乎还有加剧的趋势。据估计,从2011年到2014年的三年时间里,约有

十万头大象遭到非法猎杀,每年会发现大约两万五千具失去象牙的大

象尸体。照此速度,不出十年,野生大象就会灭绝,海象也将会变成

濒危物种。

象牙贸易如今又多了一个令人意想不到的类别,这跟早在路易斯

西洋棋出现前九千年便已灭绝的一种动物有关。随着北极冰川和冰山

的融化,人们发现了数千具长毛猛犸象的尸体。具体的数字我们不得

而知——大量象牙交易是通过黑市进行的——但据估计,目前中国约

有一半的象牙制品用的是长毛猛犸象的象牙。2015年,一件重九十千

克的象牙雕刻单品在香港卖出了三百五十万美元的价格。 [5]

[1] D. Loeb McClain, ‘Reopening History of Storied Norse Chessmen’, in New

York Times(8 Sept.2010).

[2] K. Johnson, ‘Medieval Foes with Whimsy’,in New York Times(17 Nov.

2011).

[3] C. Russo, ‘Can Elephants Survive a Legal Ivory Trade? Debate is Shifting

Against I’, in National Geographic (30 Aug. 2014).

[4] E. Larson, ‘The History of the Ivory Trade’, in National Geographic (25

Feb. 2013). Available at: http:education.nationalgeographic.orgmediahistory-

ivory-trade(accessed 12 Apr.2017).

[5] 但从2018年开始,中国禁止了象牙贸易。——编注银白

Silver

崇山峻岭盛产神话传说,但极少有地方像玻利维亚波托西省的里

科山地区这样多产。这座高耸入云的红色山峰的引人入胜之处不在于

山体的大小——它只有不到五千米高,远不及安第斯山脉最高峰,而

在于山中的矿藏。从山脚到山顶,里科山地区布满了银矿。相传这个

秘密是一位穷苦的本地人发现的。1545年1月,迪亚戈·瓦尔帕外出寻

找一只丢失的美洲驼,夜晚,他点起一堆篝火以驱散高山的寒气。火

势渐旺,脚下的土地开始流出液态白银,就像伤口渗出血液。

白银是一种贵金属,长期以来在人类文化中占据十分重要的地

位,人类从未停止寻找并利用它。在20世纪,白银被用于激发人类关

于未来、时空旅行和进化的想象。从世界上最早的宇航员“水星七人

组”穿的闪亮的拉链式太空服,到西班牙设计师帕高·拉巴纳的金属

超短裙,再到20世纪60年代法国设计师安德烈·库雷热的太空装,似

乎我们一旦适应失重状态,所有人都会穿上一身银白色的行头。

银白色与旧时的迷信有着与未来同样紧密的象征关系。在苏格兰

传说中,一条开满白色花朵或挂满银色苹果的银色枝条是通往仙境的

通行证。 [1] 也有人认为银可以试毒,遇到毒药时会变色。这种想法

十分普遍,以至于银餐具变得盛行一时,成为风尚。人类使用银弹来

对抗邪恶势力的最早记录出现在17世纪中期,当时德国东北部的格赖

夫斯瓦尔德小镇狼人成灾,镇上的人口逐渐减少,整座镇子眼看都要

被废弃了,直到一群学生用这种贵金属制作了一批子弹才挽救了危

局。现在银已经成为恐怖电影中不可或缺的元素,它可以有效地对付

从狼人到吸血鬼等各种各样的生物。 [2]

这样的迷信或许源自银色与夜晚的关系。它那赫赫有名的兄弟金

色(90页)总与太阳联系在一起,银色则成了月亮的代名词。这种搭

配意义重大。月亮会盈亏,白银也会随着抛光和锈蚀的循环交替而发

生色泽变化,前一刻还闪闪发亮、光彩照人,下一刻便蒙上一层硫化

银的黑膜而黯然失色。这种不完美让它更加人性化。它似乎有了生命

周期,随着我们的死亡,它的光芒也会黯淡一些。 [3]尽管白银是自然界的产物——在泥土中找到一块闪闪发亮的银

子,就好像收到来自大地母亲的馈赠——但它通常以带有细腻光泽的

矿石和合金的形式与其他元素混在一起,需要通过冶炼才能提取出

来。埃及出土银珠和其他小物件的历史可追溯到新石器时代,这些器

物在公元前20-前19世纪十分流行。 [4] 一处埃及考古遗址曾出土一

百五十三件银器,总重达九千克。 [5] 自此之后,白银便被广泛地应

用在珠宝、奖牌、衣服装饰物和硬币中。

中美洲和南美洲的银矿让西班牙帝国兴盛了将近五百年。(西班

牙人甚至用它为一个国家命名:阿根廷得名于拉丁语“argentum”,意思是“白银”。)在16-18世纪,殖民者运走了大约十五万吨白银,这占到世界白银总供应量的80%,支撑西班牙帝国发动了一系列战争和

领土扩张,既扩大了殖民地又打击了欧洲对手。为了从帝国两座最赚

钱矿山之一的里科山开采矿石,西班牙人疯狂地剥削当地的劳动力。

他们利用了印加人在修建神庙和公路时使用过的“米塔制度”:让十

八岁以上的当地人以仅能糊口的工资劳动一年。意外事故和汞中毒事

件时有发生。西班牙人夸下海口,他们可以用在里科山开采的白银建

造一座从大西洋到西班牙本土的大桥,然后将剩下的白银运回去。当

地人对里科山则持有另外一种看法。对他们来说,这是一座“吃人的

山”。

[1] F. M. McNeill, The Silver Bough: Volume One,Scottish Folk-Lore and Folk-

Belief, 2nd edition(Edinburgh: Canongate Classics, 2001), p.106.

[2] Konstantinos, Werewolves: The Occult Truth(Woodbury: Llewellyn Worldwide,2010), p.79.

[3] S. Bucklow, The Alchemy of Paint: Art, Science and Secrets from the

Middle Ages (London: Marion Boyars, 2012), p.124.

[4] A. Lucas and J. R. Harris, Ancient Egyptian Materials and Industries, 4th

edition (Mineola, NY:Dover Publications, 1999), p.246.

[5] Ibid., p.247.石灰白

Whitewash

1894年5月,恐惧席卷了中国香港的大街小巷。鼠疫来袭。这种疾

病在肆虐港岛之前,已经在中国内地零零星星地存在了四十多年,这

是这种疾病第三次也是最后一次大爆发。 [1] 其症状表现十分明显:

首先是类似流感的发冷和高烧,然后头部和全身肌肉疼痛。患病者舌

头肿胀,舌苔苍白,接着失去胃口。随之而来的便是呕吐和腹泻,通

常还带血便,最明显的是腹股沟、颈部和腋窝下的淋巴结都会出现平

滑的、疼痛的肿块。 [2] 死亡成了家常便饭,民众痛苦不堪。

由于迟迟无法确定病源甚至是传播途径,那些一直与这种疾病抗

争的人对于瘟疫的终结已经不抱任何希望。志愿者们拼命在小街后巷

寻找尸体,在紧急成立的类似营地的隔离医院里照顾患者,并疯狂地

用石灰粉刷疫区的街道和房屋。 [3]

石灰粉是最廉价的涂料,是在石灰(经高温加热并粉碎的石灰

岩)中加氯化钙或盐,再注水制作而成的。1848年,一波又一波的流

感和伤寒让英国苦不堪言,据估计,用石灰粉将整栋房子里里外外地

粉刷一遍需要花费七便士,除掉人工也要五个半便士。 [4] 石灰粉肩

负起了重任,但效果不佳:它很容易剥落,而且需要每年重新粉刷,如果混合比例不当,还会蹭到衣服上。石灰粉的消毒特性颇受奶牛场

主的青睐,他们经常用它来粉刷谷仓和牲畜棚。“富人不屑刷墙,穷

人刷不起墙”,这句通常被用来形容赤贫的谚语源自美国肯塔基州,形象地反映了这种材料的社会地位。在文学世界中,石灰在马克·吐

温1876年发表的小说《汤姆·索亚历险记》里,成为狡黠的主人公的

陪衬。汤姆因为打架搞得全身脏兮兮的,波莉姨妈命令他粉刷“三十

码长、九英尺高的木栅栏”:

他叹了一口气,用刷子蘸上灰浆,沿着最顶上一层木板刷起

来。接着又刷了一下,两下。看看刚刷过的不起眼的那块,再和

那大到看不到边的栅栏相比,汤姆灰心丧气地在一块木箱子上坐

下来。 [5]当然,汤姆最后骗来自己的朋友帮他完成了这项工作,但刷墙对

他的惩罚意义显而易见。

波莉姨妈不是第一个用刷墙来反击显而易见的罪恶的人。在英国

宗教改革时期,教堂和教区居民曾用石灰来掩盖色彩鲜艳的壁画和祭

坛画,他们认为这些图案描绘圣人的方式是大不敬。(经年累月,随

着石灰的剥落,这些人物又开始展露真颜。)这种方式或许正是

对“粉饰”一词最好的注解,这个词的意思是隐藏令人不悦的事实,通常与政治有关。

对于那些忙于与流行病斗争的人来说,用一桶奶白色的消毒石灰

就能消灭瘟疫,他们一定感到十分欣慰,甚至有些神圣。正是在这一

时期,医生开始穿起了白大褂,白色成为医疗界的视觉象征,这难道

仅是一种巧合吗?

[1] E. G. Pryor, ‘The Great Plague of Hong Kong’,in Journal of the Royal

Asiatic Society Hong Kong Branch, Vol.15(1975), pp.61-2.

[2] Wilm, ‘A Report on the Epidemic of Bubonic Plague at Hongkong in the

Year 1896’, quoted ibid.

[3] Shropshire Regimental Museum, ‘The Hong Kong Plague, 1894-95’,Available at: www. shropshireregimentalmuseum.co.uk regimental-

historyshropshire-light-infantry the-hong-kongplague-1894-95 (accessed 26 Aug.

2015).

[4] ‘Minutes of Evidence taken Before the Metropolitan Sanitary

Commissioners’, in Parliamentary Papers, House of Commons, Vol.32(London: William

Clowes Sons, 1848).

[5] M. Twain, The Adventures of Tom Sawyer (New York: Plain Label Books,2008), p.16.伊莎贝拉白

Isabelline

伊莎贝拉·克拉拉·尤金妮亚按照她那个时代的标准来看,绝对

是个大美人。与同时代的伊丽莎白女王一世一样,她肤色白皙、健

康,长着一头十分亮丽的果酱色的长发,以及哈布斯堡王朝皇室特有

的嘴唇和饱满的宽额头。她大权在握,统治着位于欧洲北部的一大片

被称为“西属尼德兰”的土地。 [1] 但在色彩的世界中,她的名讳却

仅代表一种暗淡的黄白色,这似乎很不公平。这种颜色正如《手工蕾

丝的历史》的作者在1900年形容的那样:“一种灰蒙蒙的咖啡色,或

者用通俗的话来说,就是土色。” [2]

据说在1601年,伊莎贝拉的丈夫奥地利大公阿尔伯特七世开始围

攻奥斯坦德。伊莎贝拉认为这次行动不会持续太久,所以发誓在丈夫

凯旋之前不会换洗内衣。三年之后,这场围攻终于结束了,“伊莎贝

拉色”就是这位女王当时的亚麻内衣的颜色。 [3] 幸运的是,为可怜

的女王证明这个故事纯属无稽之谈的证据并不难找。这则故事直到19

世纪才有文字记载,在一个以讹传讹的时代里,谣言愈传愈烈。而且

伊丽莎白一世的衣橱里也有两件伊莎贝拉色的长裙。围攻开始前一年

编制的清单表明,她不但有一件伊莎贝拉色“外裙”(kirtell,一种

长裙或长袍,她总共有一百二十六件),还有一件“缀满闪亮小饰物

的伊莎贝拉色锦缎长尾礼服”。 [4]

传言始终紧随,尽管得到了皇室的背书,但这种颜色的时尚生涯

十分短暂。然而,它在自然科学领域却开辟了另一方天地,特别是在

描述动物的时候。帕洛米诺马和喜马拉雅棕熊都是伊莎贝拉色;还有

几种鸟类,其中包括沙?——或称伊莎贝拉?,它就因其暗色的羽毛

而得名。

“伊莎贝拉白化突变”则是一种基因突变的名称,意思是原本应

该是黑色、灰色或深棕色的羽毛变成一种暗淡的黄突突的颜色。南极

洲马里恩岛上的少量帝企鹅就是其受害者。 [5] 在岛上的帝企鹅大军

中,基因变异的那一群显得格格不入,任何一个看过自然历史纪录片的人都知道是怎么一回事。对可怜的大公伊莎贝拉来说,这个名字的

确是一笔暧昧的遗产。

[1] M. S. Sánchez, ‘Sword and Wimple: Isabel Clara Eugenia and Power’, in

A. J. Cruz and M. Suzuki(eds.), The Rule of Women in Early Modern Europe

(Champaign, IL: University of Illinois Press,2009), pp.64-5.

[2] Quoted in D. Salisbury, Elephant's Breath and London Smoke (Neustadt:

Five Rivers, 2009), p.109.

[3] Ibid., p.108.

[4] H. Norris, Tudor Costume and Fashion, reprinted edition (Mineola, NY:

Dover Publications, 1997),p.611.

[5] W. C. Oosthuizen and p.J. N. de Bruyn, ‘Isabelline King Penguin

Aptenodytes Patagonicus at Marion Island’, in Marine Ornithology, Vol.37, Issue

3(2010), pp.275-6.白垩

Chalk

如果在显微镜下观察从早期绘画大师的一幅作品上提取的微量样

品,你极有可能发现一些完全出乎意料并且比画作本身更古老的东

西:微化石。这是名为“颗石藻”的一种远古单细胞海洋生物的遗

骸。它们是如何出现在绘画作品中的?答案是白垩。

白垩来自海洋沉积物,主要由单细胞海藻构成,这些藻类在海底

沉积,然后经过数百万年的复合作用最终形成一种柔软的碳酸钙岩

石。 [1] 白垩在英格兰南部、东部——以多佛白崖为代表——和欧洲

西北部的储量十分丰富。白垩开采后一般露天存放,可以有效析出杂

质。大块矿石经过水磨、冲洗后,放进大缸里。待脱水和干燥,白垩

便会分层。最上面的一层,也是最细腻最白的一层,被称作“巴黎

白”;接下来的一层细腻度欠佳,叫“镀白”。两种皆可用作艺术家

的颜料。最粗糙的一层叫“商业白”,被用在廉价涂料和建筑材料

中。 [2]

化学家兼色彩学家乔治·菲尔德对白垩颇为不屑。他在1835年出

版的《色谱分析法》一书中写道,白垩“只不过是艺术家们手中的蜡

笔”。 [3] 其他人倒没有这样傲慢。荷兰艺术家兼传记作者阿诺德·

豪布拉肯在1718年写道:“据说伦勃朗的一幅画作颜料堆叠得十分厚

重,你拎着人物的鼻子就能把画从地板上提起来。” [4] 这就要归功

于白垩。画家在油彩颜料中添加了它们,好让颜料变得更加厚重,这

样一来颜料便高出画布表面。同时,白垩也让光亮的涂层更加通透,因为它的折射率低,在油性颜料中几乎透明。 [5] 白垩常被用于绘制

油画作品的底层,有时单独使用,有时则与一种熟石膏混合后使用。

[6] 尽管画底隐藏在成品的背后,却能够帮助绘画尤其是壁画不那么

快褪色,免得主顾把钱要回去。15世纪的作家琴尼诺·琴尼尼在《艺

匠手册》一书中,用大量的篇幅详细描述了如何制作各种等级的石

膏。例如,一种薄石膏要每天搅拌,而且要持续一个月,但正如他向

读者所保证的那样,这份辛苦十分值得:“它最终会像丝绸一样柔

软。” [7]在这种一丝不苟的制作过程出现前,白垩在艺术领域的应用历史

便已十分悠久。以《优芬顿白马》为例,这幅创作于青铜时代晚期的

欧洲绘画作品便是一幅典型的白垩岩画。它至今仍奔腾在英格兰南部

伯克郡丘陵边缘的一块山坡上。由于担心它成为纳粹德国空军的攻击

目标,这匹马在第二次世界大战期间曾被遮蔽起来。战争结束之后,来自威尔士的考古学教授威廉·弗朗西斯·格里姆斯负责对它进行重

新发掘。 [8] 起初格里姆斯与大多数人一样,认为这匹马是直接在山

坡上雕刻出来的,但后来他发现这匹马是人们在山体上精心地凿出浅

槽,然后再用白垩浇筑而成的。(丹尼尔·笛福在17世纪对此就有详

细描述,但并未引起重视。) [9]

关于这匹白马还有许多未解之谜。比如创作者为何如此大费周

章?三千年世事变迁,为何历朝历代都会对它进行“擦拭”、清理和

重新上色? [10] 显微镜或许可以揭示早期艺术巨匠偏爱的白垩基

底,但白垩还有许多深藏不露的地方等待我们去发掘。

[1] R. J. Gettens, E. West Fitzhugh and R. L. Feller,‘Calcium Carbonate

Whites’, in Studies in Conservation, Vol.19, No.3(Aug.1974), pp.157, 159-60.

[2] Ibid., p.160.

[3] G. Field, Chromatography: Or a Treatise on Colours and Pigments and of

their Powers in Painting, c.(London: Forgotten Books, 2012), p.71.

[4] A. Houbraken, ‘The Great Theatre of Dutch Painters’, quoted in R.

Cumming, Art Explained: The World's Greatest Paintings Explored and

Explained(London: Dorling Kindersley, 2007), p.49.

[5] Ball, Bright Earth, p.163.

[6] H. Glanville, ‘Varnish, Grounds, Viewing Distance,and Lighting: Some

Notes on Seventeenth-Century Italian Painting Technique’, in C. Lightweaver(ed.),Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice (New York: Getty

Conservation Institute, 1995), p.15; Ball, Bright Earth, p.100.

[7] C. Cennini, The Craftsman's Handbook Vol.2, trans.D.V. Thompson (Mineola,NY: Dover Publications, 1954), p.71.

[8] p.Schwyzer, ‘The Scouring of the White Horse:Archaeology, Identity, and

“Heritage”’, in Representations, No.65 (Winter 1999), p.56.

[9] Ibid., p.56.

[10] Ibid., P.42.米色

Beige

多乐士公司为零售客户提供了大量涂料颜色。米色爱好者在翻阅

厚重的色卡时一定会感到心满意足。如果觉得“秋千绳”“皮

包”“晚麦”或“文物”不对胃口,那么“冲刷化石”“天然粗

麻”“风衣”“北欧帆船”或其他几百种选择肯定可以满足他们的需

求。不过,那些急性子的顾客,或不愿意花时间翻看这一长串令人愉

悦的名字的人会觉得有些疑惑:这些浅浅的黄灰色实际上没有一种被

称为“米色”。

是因为这个读起来怪怪的单词缺乏吸引力吗?(要知道生意人对

这种事是十分敏感的。)这个词是19世纪中期从法语里借过来的,本

意是指一种由原色羊毛织的布,也常常用来形容这种布料的颜色,但

这种颜色似乎极少能够激发人们强烈的兴趣。《伦敦社会》杂志曾经

提到,这种颜色在1889年深秋曾流行一时,原因很简单:“它能与棕

色和金色两种流行色和谐搭配。” [1] 如今在时尚界几乎看不到它的

身影,它已经完全被更加炫目的色彩取代。

米色是20世纪20年代室内设计师埃尔希·德·沃尔夫最爱的颜

色,据说她是这个行业的创始人。初次在雅典看到帕特农神庙,她便

振臂高呼:“是米色!我的颜色!”而她显然并不孤单,米色出现在

20世纪许多顶级调色板中,主要作为更个性的颜色的配色。 [2] 两位

科学家对二十多万个星系进行研究后发现,宇宙从整体上来看是米色

的,他们立刻决定要为它征集一个更性感的名字。他们收到的建议包

括“大爆炸黄”和“天空白”,但最后他们决定称之为“宇宙拿

铁”。 [3]

米色的形象存在一个很大的问题:它虽然低调、可靠,但也相当

无趣。那些正在四处找房子的租客很快就会厌恶它——几个小时里看

过的米色的房子似乎能合在一起连成一片无害的海洋。一本最近出版

的关于如何快速卖掉房子的书强烈反对这种色彩,在探讨色彩的一章

中,开篇便对霸占房产市场的米色大加抨击。作者总结道:“中性色

调是一种人人都会喜欢的暧昧颜色。但现在看来,米色不知怎的和中性色调画上了等号。” [4] 实际情况要更加糟糕:人们所希望的不是

大家都喜欢米色,而是不会冒犯到任何人。米色体现了中产阶级的色

彩观:传统、伪善且金钱至上。米色从羊毛色演化成被绵羊一般的人

所接受的颜色,这种转变似乎贴切得有些吊诡。还有其他色彩能够让

我们本能地联想到附庸风雅的、乏味的消费至上主义吗?难怪多乐士

的色彩命名师们极力想要避开它,因为米色实在太无趣了。

[1] Anonymous, ‘London Society’(Oct.1889), quoted in Salisbury, Elephant's

Breath and London Smoke,p.19.

[2] L. Eiseman and K. Recker, Pantone: The 20th Century in Colour (San

Francisco, CA: Chronicle Books, 2011), pp.45-7,188-9,110-11,144-5.

[3] K. Glazebrook and I. Baldry, ‘The Cosmic Spectrum and the Colour of the

Universe’, Johns Hopkins Physics and Astronomy blog. Available at:

www.pha.jhu.edu~kgbcosspec (accessed 10 Oct.2015).

[4] S. V. Phillips, The Seductive Power of Home Staging: A Seven-Step System

for a Fast and Profitable Sale(Indianapolis, IN: Dog Ear Publishing, 2009), p.52.黄色

Yellow1895年4月,奥斯卡·王尔德在伦敦卡多根酒店外被逮捕。第二

天,《威斯敏斯特公报》便在头版打出了这样的标题:“奥斯卡·王

尔德被捕,臂下夹着一本黄皮书。”一个多月后,奥斯卡·王尔德将

被法庭正式判处严重猥亵罪,但此时公共舆论早已对他实施了极刑。

一个体面人公然拿着一本黄皮书走在大街上,这成何体统?

此类书籍的罪恶含义源自法国,从19世纪中叶起,****就以

不那么庄重的艳黄色作为封面色。出版商将其作为一种有效的营销手

段,很快人人都能够以非常便宜的价格在每个火车站买到黄色封面的

书籍。早在1846年,美国作家埃德加·爱伦·坡就以嘲笑的口吻写了

一篇关于“黄色小册子的永恒渺小”的文章。但对其他人而言,这些

金灿灿的封面是现代主义、美学和颓废主义的象征。 [1] 文森特·凡

·高在19世纪80年代创作的两幅绘画作品中也出现了黄皮书刊,一幅

是《静物与〈圣经〉》,另外一幅是表现黄皮书与其他书凌乱堆放在

一起的《巴黎小说》。对凡·高和当时的其他诸多艺术家、思想家而

言,黄色本身是时代的象征,同时也代表着他们对于压抑的维多利亚

时代价值观的反叛。19世纪90年代后期,理查德·勒加利纳曾发表过

一篇名为《黄色的繁荣》的随笔,仅用两千多字便改变了黄色的内

涵。“在真正思考黄色之前,”他写道,“人们很难意识到黄色在生

活中有多么重要,多么令人愉悦。”他的话很有说服力:19世纪的最

后十年,后来以“黄色90年代”而闻名于世。

传统主义者则不为所动。这些黄皮书籍散发着一种强烈的逾越规

矩的气息,这些前卫的精神无助于打消他们的恐惧(对他们来说,逾

矩就已经够糟糕了)。在王尔德1890年出版的小说《道连·格雷的画

像》中,同名的反英雄式主角消失后再也没有回来,这让当时的读者

大开眼界。书中的叙述者面对人生的道德岔路口时,一个朋友给了他

一本黄色封皮的书,开启了“罪恶世界”的大门,令他堕落并最终毁

灭了他。正是利用这种联想,一份内容大胆的先锋杂志《黄书》于

1894年出版了。 [2] 当时的新闻记者霍尔布鲁克·杰克逊称赞这份杂

志“别出心裁、无与伦比,坦然无惧的创新……让黄色成为当下的代

表色”。 [3] 在王尔德被捕之后,一群暴徒袭击了位于维戈大街的杂

志社总部,认为杂志社应对《威斯敏斯特公报》提及的那本“黄皮

书”负责。 [4] 实际上,王尔德随身携带的是皮埃尔·路易的《阿芙

洛狄忒》,而且他也没有在这本杂志上发表过文章。该杂志的艺术主

编兼插画师奥布里·比亚兹莱曾与王尔德有过争执,之后便将他拒之

门外——王尔德回应说这份杂志十分“无趣”,而且“一点也不

黄”。王尔德被定罪(以及因“黄书”身败名裂)并非黄色第一次与污

秽联系在一起,当然也远非最后一次。比如说,艺术家们和黄色总是

无法融洽相处。他们依赖的两种颜料,雌黄(85页)和藤黄(82

页),全都有剧毒。直到20世纪中期之前,人们一直认为那不勒斯黄

(78页)来自硫黄遍地的维苏威火山口,用作颜料时通常会变黑;胆

石黄是牛胆结石在胶水中碾碎然后研磨的产物;印度黄(72页)很有

可能是由尿液制成的。 [5]

黄色在个体层面代表着疾病:想想蜡黄的皮肤、黄疸或胆囊炎

吧。如果放在集体或群体现象上,黄色的内涵就更加糟糕了。搭上

了“新闻”的便车,它便成了哗众取宠的代名词。20世纪早期,从东

方涌入欧洲和北美的移民潮被蔑称为“黄祸”。当时的报道和图片塑

造了一个被所谓的“低等人类”蚕食的毫无戒心的西方社会——杰克

·伦敦称东方人为“喋喋不休的黄种人”。 [6] 黄色象征耻辱的最臭

名昭著的例子,就是纳粹强迫犹太人佩戴的黄色大卫星,其他被边缘

化的群体从中世纪开始,便被迫穿着黄色衣服或佩戴黄色标识。

不过另一方面,黄色同时成了价值和美丽的象征。比如说在西

方,金发(66页)一直是所有人的梦想。经济学家表示,浅黄色头发

的妓女得到的小费更多,而且广告中出现金发女郎的比例要比出现在

普通民众身边的大得多。在中国,尽管“黄色”印刷品(如书籍和图

片)通常代表着色情,但从前的皇帝却十分钟爱一种特别的鸡蛋黄般

的颜色(87页)。从唐朝(618-907)开始,中国便明文规定禁止“普

通百姓和官员穿着鲜黄色衣服或佩戴鲜黄色首饰”,皇宫的屋顶全都

设计成黄色以示尊贵。 [7] 在印度,黄色比世间万物都显得更加神

圣。它代表着和平与知识,尤其同奎师那神有着密不可分的关系,这

位神祇通常被刻画成身穿鲜黄色僧袍的烟蓝色皮肤的圣人。艺术史学

家兼作家B.N.戈斯瓦米形容黄色为“一种耀眼的颜色,将万事万物聚

合在一起,升华精神,拓宽视野”。 [8]

或许正因为黄色是金属的化身,所以它才万众瞩目。炼金术士们

努力了几个世纪,只为了把其他金属变成金子,伪造黄金的配方数不

胜数。 [9] 宗教场所利用金子的永恒光泽和其物质价值激发信众的敬

畏。中世纪和近代早期的手工艺者被称为金箔匠,他们受命将金币打

成如蛛网一般精细的金箔,用来装饰绘画作品的背景,这是一件非常

专业而且烧钱的活儿。尽管钱币失去了与金本位的联系,人们还是经常用黄金(或镀

金)制作奖章和奖牌,金色的象征价值在语言学中也留下了蛛丝马

迹:我们会说黄金时代(golden ages)、金童玉女(golden boys

and girls),还有职场中的解雇金(golden handshake)和退休金

(golden goodbye)。在印度,黄金通常是嫁妆的一部分,自古以

来,穷人就用黄金来代替存款,政府试图阻止人们积攒黄金,结果却

催生了红火的黑市和别出心裁的走私线路。2013年11月,二十四根总

价值一百多万美元的闪闪发亮的金条在一架飞机的厕所里被发现。

[10] 勒加利纳曾撰文指出“黄色指向一种放浪的、丰富多彩的生

活”,这很难反驳,即便作者在写这段话时可能并没有想到黄色与走

私的联系。

[1] S. Doran, The Culture of Yellow, Or: The Visual Politics of Late

Modernity (New York: Bloomsbury,2013), p.2.

[2] C. Burdett, ‘Aestheticism and Decadence’, British Library Online.

Available at: www.bl.ukromantics-and-victoriansarticlesaestheticism-and-

decadence(accessed 23 Nov.2015).

[3] Quoted in D. B. Sachsman and D. W. Bulla (eds.),Sensationalism: Murder,Mayhem, Mudslinging,Scandals and Disasters in 19th-Century Reporting(New

Brunswick, NJ: Transaction Publishers,2013), p.5.

[4] Doran, Culture of Yellow, p.52.

[5] R. D. Harley, Artists' Pigments c.1600-1835 (London: Butterworth, 1970),p.101.

[6] Doran, Culture of Yellow, pp.10-11.

[7] Z. Feng and L. Bo, ‘Imperial Yellow in the Sixth Century’, in Dusenbury

(ed.), Colour in Ancient and Medieval East Asia, p.103; J. Chang, Empress Dowager

Cixi: The Concubine who Launched Modern China (London: Vintage, 2013), p.5.

[8] B. N. Goswamy, ‘The Colour Yellow’, in Tribune India (7 Sept. 2014).

[9] Ball, Bright Earth, p.85.

[10] ‘Why do Indians Love Gold?’, in The Economist (20 Nov. 2013).

Available at: www.economist.comblogseconomistexplains201311economist-

explains-11(accessed 24 Nov. 2015).金黄

Blonde

历史上第一个著名的金发傻妞罗莎莉·杜勒出生于18世纪中期的

法国。她的美貌远近闻名,以至于在小时候父母便把她送到修道院,好让她远离麻烦。然而,没多久她就引起了英国金融家埃格雷蒙特伯

爵三世的注意,并在他的护送下逃离了修道院。在他散尽家财后,她

便做了一名高级妓女,因为愚蠢到甘愿做裸体肖像画模特而声名狼

藉。1775年6月,她发现自己出现在巴黎的安比古剧院上演的一出名为

《金发女郎的好奇心》的独幕滑稽剧中,而且被“钉”在布景上。看

完表演之后,罗莎莉感到颜面尽失,据说她允诺向能够恢复她名誉的

人献上一吻,但没人愿意帮忙。 [1]

尽管这则故事的虚构成分多于真实,但罗莎莉的轶事表明金发女

郎与大多数少数群体一样既遭人憎恨又让人羡慕,因为据估计,全世

界只有百分之二的人是天生金发。在20世纪中期,纳粹将金发碧眼的

雅利安人树立为“人类的楷模”。慕尼黑市立博物馆的一场令人毛骨

悚然的展览中展出了一张发色图,用以辨别民众是否具有雅利安人的

特征,好让元首繁衍他的“优等种族”。

金发,尤其是金发女人,总是和欲望联系在一起。在古希腊,高

级妓女(hetairai)会用有毒的混合剂,如碳酸钾水和黄花的汁液,来染头发。 [2] 据说古罗马妓女也会把头发染成金黄色或戴金色假

发。 [3] 2014年,一项针对全球妓女每小时收费价格的调查显示,有

着一头自然金发,或有看起来十分自然的金发的妓女,比其他发色的

妓女赚得更多。 [4] 在描绘失乐园的绘画作品中,《圣经》中的原罪

者夏娃通常被刻画成一个金发飘飘、一丝不挂的女人;而与她相对应

的圣母玛丽亚则是深褐色头发,从脖子到脚都用颜色浓厚的布料(209

页)包裹得严严实实。1667年出版的约翰·弥尔顿的《失乐园》中,便全面采用了这种象征主义手法。夏娃的“朴素的金色长发恣意地卷

在一起”,象征着在附近盘蜷身子、伺机而动的蛇。

美国剧作家安妮塔·卢斯生于1889年,她也对金发没有好感。正

是一个金发女郎从她眼皮子底下抢走了她的丈夫亨利·门肯,一位职业为记者的知识分子。她以撰写杂志专栏的形式展开报复,这些专栏

文章在1925年结集成为一本小说,然后改编成舞台剧,最后在1953年

搬上银幕,由玛丽莲·梦露出演女主角。情节十分简单:万人迷罗蕾

莱·李是《绅士爱美人》一剧的女反派,游走于一个又一个百万富翁

之间。尽管她在金钱方面不是个傻瓜——“到了关键时刻我就会聪明

起来。”她盯着一顶钻石王冠说道——但在其他事情上,她似乎特别

天真无知。在驶向欧洲的轮船上,她表现得对男女之间的事儿一窍不

通:“大多数水手都养有几个孤儿,那是他们在经历狂风巨浪时捡回

来的。” [5]

在女神、神话故事主角以及模特之间,金发的比例高得不可思

议。事实证明,金发女招待得到的小费更多。 [6] 对于那些运气欠

佳、12号染色体为A(腺嘌呤)而非G(鸟嘌呤)的人来说,他们总有

染发剂可以使用。 [7] 正如伊卡璐公司20世纪60年代的洗发水广告中

那个发型精致的女郎所说的那样:“如果只能活一次,我愿意做个金

发女郎。”

[1] V. Sherrow, Encyclopedia of Hair: A Cultural History(Westport, CN:

Greenwood Press, 2006), p.149.

[2] Sherrow, Encyclopaedia of Hair, p.154.

[3] Ibid., P.148.

[4] ‘Going Down’, in The Economist (11 Aug.2014).Available at:

www.economist.comblogsgraphicdetail201408daily-chart-5 (accessed 25

Oct.2015).

[5] A. Loos, Gentlemen Prefer Blondes: The Illuminating Diary of a

Professional Lady (New York: Liveright,1998), p.37.

[6] ‘The Case Against Tipping’, in The Economist (26 Oct.2015). Available

at: www.economist.comblogsgulliver201510service-compris (accessed 26

Oct.2015).

[7] A. G. Walton, ‘DNA Study Shatters the “Dumb Blonde” Stereotype’, in

Forbes (2 June 2014).Available at:

www.forbes.comsitesalicegwalton20140602science-shatters-theblondes-are-dumb-

stereotype.铅锡黄

Lead-tin yellow

艺术世界有许多未解之谜:维米尔的《戴珍珠耳环的少女》中少

女的身份,卡拉瓦乔的《圣方济各、圣劳伦斯与耶稣诞生》(296页)

的下落,以及是谁制造了1990年伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆

盗窃案 [1] 等。没有引起公众注意但至今悬而未决的谜团中,有一桩

便是黄色离奇消失的事件。

1609年10月3日,彼得·保罗·鲁本斯和伊莎贝拉·布兰特在安特

卫普的圣迈克尔修道院成婚。伊莎贝拉是颇有名望的市民詹·布兰特

的女儿;鲁本斯在意大利待了八年,打下很好的绘画基础,现在刚刚

回来,正努力成为一名艺术家。他在安特卫普有一间很大的工作室,而且刚刚被委任为宫廷画师。鲁本斯为自己和新婚妻子画了一幅双人

肖像,画面充满了爱意和自信。伊莎贝拉戴着一顶时髦的草帽,颈部

围着一圈硕大的褶领,身上穿着一件绣着黄色花朵的长款三角胸衣;

鲁本斯右手握着妻子的手,左手握着一把剑的剑柄,上身穿着华丽的

紧身上衣,袖子是黄蓝相间的闪光绸,脚上穿着一双稍显怪异的葡萄

柚色的紧身袜。鲁本斯画这些具有象征意味的金黄色要素,所用的颜

料全都是铅锡黄。 [2] 信赖这种颜色的远不止他一人:从15世纪开始

到18世纪中期,铅锡黄一直是黄色系的主色调。铅锡黄在1300年左右

出现,先在佛罗伦萨出现在乔托的画作中,后来又相继出现在提香、丁托列托和伦勃朗等人的作品中。 [3] 从1750年左右开始,不知出于

何种原因,这种颜色的使用频率逐渐降低,最后在19世纪和20世纪的

作品中彻底销声匿迹。更有趣的是,在1941年之前,甚至已没人知道

这种颜色的存在。 [4]

部分原因在于,我们现在称之为铅锡黄的颜料一直没有一个正式

的 名 称 。 对 意 大 利 人 来 说 , 它 通 常 被 称

为“giallorino”或“giallolino”;在北欧语中,它时而被称

为“铅黄”(massicot),时而被称为“genuli”或“plygal”。

[5] 令人费解的是,这些术语有时也用来形容其他颜料,比如那不勒

斯黄(78页)。更让人困惑的是,另外一种含铅的黄色,氧化铅,也

被称为“铅黄”。 [6] 这种黄色淡出艺术史学家视线如此之久的另一个原因是,在20世纪前,修复师和研究者们可用的测试手段都不足以

让他们分析出一种颜料中的所有成分。如果他们在黄色颜料中发现了

铅的成分,他们会认为那是那不勒斯黄。

我们能发现铅锡黄的存在要感谢理查德·雅各比,他是慕尼黑德

尔纳研究所的一位研究员。1940年左右,他在工作时,反复在多幅作

品的黄色颜料样品中发现了锡。 [7] 这勾起了他的兴趣,于是他立刻

开始试验,看自己是否能制造出这种神秘的黄色颜料。他发现,把三

份一氧化铅和一份二氧化锡混合在一起加热,就能制造出一种黄色物

质。 [8] 如果将混合物加热到650℃~700℃,制造出来的化合物会更

红;而在720℃~800℃时,则更偏柠檬黄。最终产品是一种结构紧密

的黄色粉末,在油中非常显色且稳定性好,暴露在光线下也不受影

响。作为一项意外发现,铅锡黄和铅白(38页)一样,不但成本低

廉,还能加快油彩的干燥。 [9] 雅各比在1941年将自己的发现公之于

众,整个艺术界大为震惊。但正如所有的谜题一样,许多问题仍悬而

未决。铅锡黄的制作方法是因何种原因以及如何失传的?为什么那不

勒斯黄的推崇者都承认这种颜料存在许多瑕疵,却还要用它取代铅锡

黄呢?对于这些问题的答案我们不得而知,但这种颜料为早期绘画大

师所喜爱,这一点毋庸置疑。

[1] 1990年3月18日,两个伪装成警察的小偷进入位于波士顿的伊莎贝拉·斯图尔特·加

德纳博物馆,盗走十三件馆藏艺术品,价值约五亿美元,至今这些艺术品仍下落不明。——编

注

[2] H. Kühn, ‘Lead-Tin Yellow’, in Studies in Conservation, Vol. 13, No.1

(Feb.1968), p.20.

[3] G. W. R. Ward (ed.), The Grove Encyclopedia of Materials and Techniques

in Art (Oxford University Press, 2008), p.512; N. Eastaugh et al., Pigment

Compendium: A Dictionary and Optical Microscopy of Historical Pigments (Oxford:

Butterworth-Heinemann, 2008), p.238.

[4] Kühn, ‘Lead-Tin Yellow’, pp.8-11.

[5] Eastaugh et al., Pigment Compendium, p.238.

[6] Ward (ed.), Grove Encyclopedia of Materials and Techniques in Art, p.512.

[7] Kühn, ‘Lead-Tin Yellow’, p.8.

[8] 此种方法用于制造较为常见的I型铅锡黄。另一种比较罕见的铅锡黄,成分包含硅,须加热至900°C~950°C。

[9] Ball, Bright Earth, p.137; Kühn, ‘Lead-Tin Yellow’, p.11.印度黄

Indian yellow

印度黄色泽鲜艳,但它的历史却鲜为人知。尽管许多印度画家

——尤其是传承拉贾斯坦和帕哈里地区文化的画家——在17-18世纪曾

经使用这种颜料,但没人知道它来自哪里,以及为何被人们摒弃。

[1] 对西方人来说,这种颜料与藤黄(82页)一样是贸易和帝国统治

的产物,而且颜色十分相近。 [2] 印度黄在18世纪后期开始从东方传

入欧洲,它被做成一颗颗烂芥末色的粉球,中间为油亮的蛋黄色,散

发出一股刺鼻的氨水气味。印度黄的气味十分浓烈,收货人——例如

乔治·菲尔德、温莎·牛顿等颜料商——不等拆开包装就知道里面是

什么东西。

法国颜料商让-弗朗索瓦·莱奥诺尔·梅里美承认,印度黄的气味

与尿液十分相似,但他没有说得很直白。 [3] 其他人则没有这样委

婉。1813年出版的《新袖珍百科全书》大胆提出“据说印度黄是一种

动物排泄物”。 [4] 英国艺术家罗杰·杜赫斯特的一位老朋友在18世

纪80年代告诉他,印度黄的原料很有可能是动物的尿液,并强烈建议

他在使用这种颜料之前认真清洗一下。 [5] 乔治·菲尔德更加武

断:“印度黄取材自骆驼的尿液。”但即便是他也无法完全确

定:“也有人说印度黄是水牛或印度奶牛的尿液。” [6] 19世纪80年

代,维多利亚时代伟大的探险家和植物学家约瑟夫·胡克爵士认为自

己有必要揭开印度黄的身世和它那独特气味之谜。作为英国皇家植物

园的园长,忙碌不堪的胡克决定咨询专家。

1883年1月31日,他给印度事务部写了一封信。九个半月之后,他

收到了一封回信,当时胡克毫无疑问已经忘记了这种来路不明的颜

料。 [7] 远在地球的另一端,三十六岁的公务员特罗洛凯阿纳·穆克

哈吉看到了胡克的来信,决定为他提供帮助。穆克哈吉告诉胡克,印

度黄,或者说“piuri”,在印度被用来粉刷墙壁、房屋和栏杆,偶尔

也会用来给衣物染色(当然刺鼻的气味限制了后一种用途的推广)。

[8] 他追踪到这种神秘的黄色小球的唯一原产地:孟加拉国小镇蒙吉

尔的郊区米尔扎布尔。在那里,一小群牛奶工照顾着一群营养不良的

奶牛,只给它们喂食芒果树叶和清水。这样一来,奶牛的尿液就呈亮黄色——每头奶牛每天可排尿三升。牛奶工用小土罐把尿液收集起

来。每天晚上,他们会把尿液蒸煮、过滤,然后把沉淀物搓成小球,放在火上烘烤,再放到太阳下晾晒。 [9]

胡克将穆克哈吉先生的信转交给皇家艺术学会,他们当月便发表

在了学会的刊物上,但是谜题似乎仍未解开。不久之后,这种印度黄

便销声匿迹了,有人认为是法律禁止了这种颜料的使用,但人们至今

仍未找到相关记录。更加诡异的是,英国政府官员当时对该地区进行

的调查非常清楚地记载了该地区成年奶牛的数量,以及邻镇莎伊克普

拉的梅毒对该地区造成的毁灭性打击,却只字未提这些珍贵的奶牛或

用它们膀胱里的排泄物制成的黄色小球。 [10] 2002年,英国作家维

多利亚·芬雷决定追随穆克哈吉先生的脚步,结果却一无所获。米尔

扎布尔现在的居民——包括本地的奶牛工——没人知道“piuri”是什

么。芬雷猜想,穆克哈吉或许是个民族主义者,只不过是想稍微嘲弄

一下好骗的英国人。 [11]

不过这种可能性似乎也不大。穆克哈吉先生在财政与农业部工

作,这个部门虽然名头不响,但颇为倚重和提携印度本地的专家,是

相对先进的。在寄信给胡克数月前,他还为1883年的阿姆斯特丹博览

会编纂了目录,也为1886年的殖民地与印度展览会和两年后的格拉斯

哥博览会编纂了目录。 [12] 他也是伦敦印度博物馆艺术与经济分馆

的助理馆长,1887年为澳大利亚的维多利亚国家博物馆捐献了近千种

矿石和植物标本。他甚至在1889年把自己的著作《欧洲游记》献给了

维多利亚女王——这可不像是一个铁石心肠的民族主义者所为。或许

他在记录下这些可怜的奶牛和用尿制作的亮黄色的颜料时,便预感到

不会有人相信自己。正是因为如此,他才把自己的报告连同一些佐证

一同寄给了约瑟夫公爵:他从牛奶工手中购买了一些颜料球、一个土

罐、一些芒果树叶和一份尿液样本,并在1883年11月22日将这些全部

寄到公爵手中。尽管尿液样本、土罐和树叶早已消失无踪,但这种颜

料至今仍保存在皇家植物园的陈列室里,隐约散发出臭味。

[1] B. N. Goswamy, art historian and author; personal correspondence.

[2] Handbook of Young Artists and Amateurs in Oil Painting, 1849, quoted in

Salisbury, Elephants Breath and London Smoke, p.106.

[3] Ball, Bright Earth, p.155.

[4] Quoted in Salisbury, Elephants Breath and London Smoke, p.106.

[5] Harley, Artists Pigments, p.105.[6] Field, Chromatography, p.83.

[7] ‘Indian Yellow’, in Bulletin of Miscellaneous Information (Royal

Botanic Gardens, Kew), Vol.1890,No.39 (1890), pp.45-7.

[8] T. N. Mukharji, ‘Piuri or Indian Yellow’, in Journal of the Society for

Arts, Vol.32, No.1618(Nov.1883), p.16.

[9] Ibid., pp.16-17.

[10] Finlay, Colour, pp.230,237.

[11] Ibid., pp.233-40.

[12] C. McKeich, ‘Botanical Fortunes: T. N. Mukharji,International

Exhibitions, and Trade Between India and Australia’, in Journal of the National

Museum of Australia, Vol.3, No.1(Mar.2008), pp.3-2.酸性黄

Acid yellow

2015年,《牛津英语词典》宣布,这一年的年度热词实际上并非

一个单词,而是表情“笑哭”。同年,负责保证文本(和表情)在不

同平台代表一致含义的Unicode机构宣称,多年以来人们一直误用了这

些黄色表情。比如说,两个鼻孔出气的表情通常被用来表达愤怒,实

际上代表得意扬扬。Unicode 1F633(“脸红”)在不同系统中的使用

方式也存在差异:苹果用户用这个表情来表示震惊,而这个表情的微

软版本看起来则像是“眼神羞怯的乐天派”。 [1]

无须澄清的似乎只有微笑的表情:一个明黄色的圆圈,用黑色勾

勒出轮廓,两条细线代表眼睛,嘴巴呈半圆形。不过,它的原始出处

却有争议。1963年,美国的一档电视节目中出现了一张生硬的笑脸,费城的两兄弟将相似的图案印在徽章上。到1972年,这种徽章已卖出

了约五千万枚。但是在20世纪70年代的政治剧变中,孩子般的笑脸被

选作反叛的标志。到了1988年,它已成为一种流行文化符号,不可避

免地与音乐和新兴的夜店扯上了关系。传声头乐队(Talking Heads)

的单曲《变态杀手》(Psycho Killer )英国版封面、未来低音乐队

(Bomb the Bass)的《节奏失灵》(Beat Dis )以及伦敦的蘑菇夜

总会的标志性宣传彩页都使用了黄色的笑脸;后来,用“十字”代表

眼睛、嘴歪歪扭扭的黄色笑脸,被当成涅槃乐队(Nirvana)的非正式

标志。 [2] 1985年,阿兰·摩尔和大卫·吉布斯在反乌托邦漫画小说

《守望者》中使用一个鲜血四溅的笑脸作为该书的视觉主题。

很快,酸性黄就成为蹦迪青年的标志性颜色,他们刚刚还兴高采

烈,下一秒钟便变得阴晴不定、迷乱和叛逆。“锐舞”(rave)文化

——或者说助长这种文化的毒品——开始引发道德恐慌。“酸

性”(acid)既可以指浩室(house)音乐的亚类,也可以指LSD [3]

,这种酸性黄还引爆了夜店的激光秀。

尽管锐舞文化已经不像新千年之前那样盛行,但其非官方吉祥物

——宽厚和善的酸性黄笑脸却继续保持着微笑。对于新一代人来说,它代表了不同的含义。人们认为,第一个笑脸表情符号出现在卡耐基梅隆大学研究教授斯科特·E.法尔曼在1982年发出的一封干巴巴的、论述幽默的电子邮件中:“我建议……用以下字符序列作为笑脸标

志:-)。” [4] 从这个平淡的时刻开始,笑脸表情符号便内化为现代

沟通方式的一部分,其破坏性的一面则暂时被遗忘了。

[1] See: www.unicode.orgreviewpri294pri294-emoji-image-background.html

[2] .J. Savage, A Design for Life, in the Guardian(21 Feb.2009). Available

at: www.theguardian. comartanddesign2009feb21smiley-face-design-history

(accessed 4 Mar.2016).

[3] LSD,一种强烈的人工致幻剂。——译注

[4] Quoted in J. Doll, ‘The Evolution of the Emoticon’,in the Wire (19

Sept.2012). Available at: www.thewire.comentertainment201209evolution-

emoticon57029 (accessed 6 Mar.2016).sign-history (accessed 4 Mar.2016).那不勒斯黄

Naples yellow

20世纪70年代初,人们在德国达姆施塔特市附近的一家老药房里

发现了九十个小瓶子。这些普通的圆瓶子有的像是果酱瓶,还有一些

看起来像墨水瓶,其他的则像带塞子的小香水瓶。每个瓶子上面都贴

有精美的手写体标签,但即便如此,还是很难分辨里面到底装了什

么。那些粉末、液体和树脂被贴上了诸如“Virid a?ris”“Cudbeard

Persia”和“Gummi gutta”之类的怪异标签。 [1] 当这些瓶子被送

到阿姆斯特丹一家实验室进行检测后,人们发现这是一批19世纪的颜

料 。 其 中 , 一 个 贴 有 “Neapelgelb [2] Neopolitanische Gelb

Verbidung disSpie?glaz, Bleies”的古怪标签的瓶子里,装的就是

那不勒斯黄。

这瓶那不勒斯黄的主人并不知道,从被封存之日起,它在艺术家

调色板上存在的时间便屈指可数了。那不勒斯黄指的是一种锑酸铅合

成物 [3] ,通常是一种带有一点点暖红的浅黄色。一般认为,这一术

语最早出现在一部论述壁画的拉丁文著作中,它是由意大利耶稣会信

徒和巴洛克派画家安德烈·波佐在1693-1700年撰写的。他提到了一种

黄色颜料“那不勒斯黄”,这个名字或许就此沿用下来,要不就是它

早已被广泛使用。18世纪伊始,“那不勒斯黄”出现得更加频繁,最

终这一术语传入了英语。 [4]

尽管那不勒斯黄深受人们喜爱,而且比铬黄(80页)表现更好,但它远非最稳定的颜料。乔治·菲尔德赞许它的“一定的知名度”、不透明度和“讨人喜欢的、轻盈的、温暖的黄色调”,但也不得不承

认它有重大缺点:如果涂抹手法不正确,“在潮湿和肮脏的空气中极

其容易变黑”;还要小心不能让它接触到铁制或钢制工具。因此菲尔

德建议使用象牙或牛角抹刀代替钢铁工具。 [5]

这种颜料的部分魅力在于,它就像在德国药房发现的小瓶子一

样,没人知道它来自何处。许多人认为——菲尔德和萨尔瓦多·达利

也在1835年和1948年分别提及——它产自维苏威火山。实际上,锑酸

铅是最古老的合成颜料之一。(古埃及人曾生产过这种颜料,其制作过程需要一定的技巧和专业知识,因为其主要原料,氧化铅和氧化

锑,要用化学方法制备。) [6] 那不勒斯黄大受欢迎的一个实际原因

是,在20世纪前,除了最高品质都有点发暗并带有一点浅褐色的赭石

黄,没有一种黄色颜料完全稳定可靠。那不勒斯黄是一堆糟糕的黄色

颜料中最好的一种,尽管缺点明显,对艺术家来说仍不可或缺。1904

年,后印象派艺术家保罗·塞尚看到一位艺术家朋友的调色板中没有

这种颜料,他十分震惊。“你就用这些作画吗?”塞尚惊呼,“那不

勒斯黄去哪儿了?” [7]

[1] E. L. Richter and H. H?rlin, ‘A Nineteenth-Century Collection of Pigment

and Painting Materials’,in Studies in Conservation, Vol. 19, No. 2 (May 1974),p.76.

[2] Richter and H?rlin, ‘A Nineteenth-Century Collection of Pigment and

Painting Materials’, p.77.该词来自德语,翻译稍显歧义。“neapel”的意思是“那不勒

斯”,“gelb”则是“黄色”。

[3] 在19世纪和20世纪,那不勒斯黄被错误地用于指代其他黄色,尤其是铅锡黄(69

页)。直到19世纪40年代,人们才将那不勒斯黄与其他黄色区分开来。

[4] Eastaugh et al., Pigment Compendium, p.279.

[5] Field, Chromatography, p.78.

[6] Ball, Bright Earth, p.58, and Lucas and Harris, Ancient Egyptian

Materials and Industries, p.190.

[7] Quoted in Gage, Colour and Culture, p.224.铬黄

Chrome yellow

1888年那个炎热干燥的夏末,是文森特·凡·高一生中最快乐的

时光。他住在法国南部城市阿尔勒的“黄房子” [1] 里,急切地等待

着好友保罗·高更的到来。凡·高希望两人可以联手在阿尔勒发起一

家艺术公社,这是他唯一一次对未来充满信心。 [2]

他在8月21日星期二写信给自己的弟弟提奥,说自己收到了高更的

便条,便条大意是高更“已经做好来南部的准备,只待时机成熟”。

凡·高希望一切都能尽善尽美。他开始创作“向日葵”系列,打算用

这些画作挂满整间工作室。他告诉提奥,自己创作时“怀着极大的热

忱,就像一个马赛人在喝鱼汤”,希望这些作品能够成为一首“刺眼

或破碎的黄色”与蓝色的交响曲,“从最淡雅的维罗纳蓝到品蓝,镶

嵌在纤细的铅橙色画框中”。看起来,唯一让他放慢步伐的只有自然

本身。他发现自己只能在清晨工作,“因为花儿会很快枯萎,必须一

口气画完”。 [3]

当时的先锋画家虽然可以使用饱和的红色和蓝色,却缺少同样举

足轻重的第三种主色调:黄色。他们认为,没有这种颜色,就无法创

造出色彩平衡的组合或明亮的互补色块,而这是印象派画家最为看重

的效果。铬黄出现得恰逢其时,凡·高是深爱它的艺术家之一。铬黄

源自1762年在西伯利亚腹地的别列佐夫金矿中发现的一种橘红色晶

体。 [4] 这种矿石被发现它的科学家命名为铬铅矿[crocoite,源自

希腊语“krokos”(106页),意思是藏红色],而法国人称之为西伯

利亚铅红。它并不常被作为颜料使用,因为它的产量非常不稳定,而

且价格高得离谱。然而,法国化学家尼古拉斯·路易斯·沃克兰在开

始研究铬铅矿后,很快便发现这种橘色的石头含有一种新元素。 [5]

那是一种金属,沃克兰根据另一个表示“颜色”的希腊语词将其命名

为“铬”或“铬黄”,因为这种元素的盐类化合物似乎可以呈现出多

种色彩。以碱式铬酸铅为例,不同的制备方法可以让它呈现出柠檬黄

或“黄红色以及一种美丽的深红色”。 [6] 1804年,沃克兰提出,这

些盐类化合物或许可以用来制造有用的颜料。到1809年时,它们便已

经出现在艺术家的调色板中。对于艺术家和艺术爱好者来说,不幸的是,铬黄会随着年代渐久

变成令人不快的褐色。过去几年,阿姆斯特丹凡·高美术馆对凡·高

作品的研究表明,向日葵花瓣中使用的某些铬黄明显变黑了,这是因

为铬黄与其他颜料在阳光下发生了反应。 [7] 看来,凡·高的向日葵

和真正的向日葵一样,正在慢慢枯萎。

[1] 黄房子,也是凡·高一幅名作的名字,画中绘制的即为这座他在阿尔勒的居所。

——编注

[2] 高更搬过来还不到五个月,两人就闹翻了。1888年圣诞节的前一晚,凡·高走进了

距离黄房子只有几步之遥的妓院,交给一个妓女一个用报纸包好的纸包,里面是他的一只耳

朵。此后他先后寄身于多家救济院,1890年7月27日,他朝着自己的胸部开了一枪,第二天与

世长辞。

[3] V. van Gogh, letters to Emile Bernard [letter 665]; Theo van Gogh [letter

666]; and Willemien van Gogh [letter 667]. Available at:

http:vangoghletters.orgvg

[4] Harley, Artists' Pigments, p.92.

[5] Ball, Bright Earth, p.175; Harley, Artists' Pigments,p.93.

[6] N. L. Vauquelin quoted in Ball, Bright Earth, p.176.

[7] I. Sample, ‘Van Gogh Doomed his Sunflowers by Adding White Pigments to

Yellow Paint’, in the Guardian (14 Feb. 2011); M. Gunther, ‘Van Gogh's

Sunflowers may be Wilting in the Su’, in Chemistry World (28 Oct. 2015).

Available at: www.rsc.orgchemistryworld201510van-gogh-sunfloers-pigment-

darkening藤黄

Gamboge

1832年,威廉·温莎和亨利·C.牛顿开始在伦敦的拉思伯恩村38

号贩卖艺术家使用的颜料,此时,他们的主要商品之一藤黄正装在一

个个包裹中,定期从东印度公司源源不断地运送过来。每个包裹里面

都有一些细圆柱体,圆柱体底部约为一枚十便士硬币大小,颜色像陈

年耳垢,用树叶包裹着。 [1] 温莎·牛顿公司的工人们会用铁砧和锤

子把这些管状圆柱体打碎。在被粉碎之后,它们会被做成一些褐色小

饼。有经验的艺术家知道这个秘密:只要一滴水,这些太妃糖棕的小

块就能变成一种十分明亮的黄色颜料,看起来甚至有些荧光。

尽管在此时,藤黄已经占据调色板上的一席长达近两个世纪——

东印度公司从1615年就开始进口这种颜料——但人们对于其产地信息

却知之甚少。 [2] 乔治·菲尔德在1835年的关于颜料的专著中给出了

模糊的叙述:“据说这种颜料主要是从印度的柬巴贾运送过来的,有

人告诉我们,这种颜料产自一些树。” [3] 在树这一点上他说对了。

藤黄是藤黄树凝固的树液,主要产自柬埔寨——旧称柬巴贾

(Camboja),这也是藤黄(gamboge)名字的由来。 [4] 采集藤黄树

液需要耐心。当藤黄树的树龄达到至少十年时,就可以深深地割开树

干,再用中空的竹竿接住流出来的树液。把一根竹竿装满并等树液晾

干需要一年的时间。当红色高棉管治时期遗留下来的、未经加工的一

些树脂凝块被剖开来时,人们发现里面竟然有流弹,就像被琥珀包裹

的古代昆虫。

日本、中国和印度的艺术家在卷轴画、彩绘柱顶和微型画中使用

藤黄已长达几个世纪,当这种颜料首次传入欧洲时——在1603年由一

艘荷兰商船带入——对色彩渴求已久的西方画家便深深迷恋上了这种

全新的明黄色颜料。 [5] 伦勃朗喜欢在油画中使用藤黄,它会发出金

色的光芒,让画中的人物熠熠生辉。 [6] J.M.W.特纳和乔书亚·雷诺

兹爵士的作品中也用到了藤黄。 [7] 英国皇家园艺学会的植物艺术家

威廉·胡克在藤黄中加入了一点普鲁士蓝,制造出了胡克绿——一种

最适合用来画树叶的颜色。 [8]和许多早期的颜料一样,藤黄不仅出现在艺术家的调色板里,也

出现在药剂师的货架上。医学博士罗伯特·克里斯蒂森在1836年3月7

日的演讲中形容藤黄是“一种完美的强有力的泻药”,只须一点点就

能让人拉出“大量水样的排泄物”;剂量过大可能会致死。 [9] 温莎

·牛顿公司负责粉碎藤黄的工人在作业时,每隔一小时就要跑一次厕

所,这对于一种颜料来说,实在算不上什么光彩的副作用。不过或许

正是因为科学界对藤黄十分熟悉,所以法国物理学家让·佩兰在1908

年的实验中使用它来证明布朗运动 [10] ,这是爱因斯坦在三年前提

出的一个设想。佩兰用一小杯0.12毫米深的藤黄溶液证明,即便静置

数日不动,那些黄色微粒也会进行不规则运动,就像是活物一样。他

在1926年获得了诺贝尔物理学奖。 [11] 不过此时艺术家们调色板中

的藤黄已大多被钴黄取代,这是一种人工合成的黄色颜料,尽管不那

么鲜艳透明,却不容易褪色。温莎·牛顿公司收购生藤黄的业务一直

持续到2005年,同年,藤黄的销售也终止了;对艺术家的影响姑且不

论,毫无疑问,对工人们来说是巨大的解脱。

[1] R. Christison, ‘On the Sources and Composition of Gamboge’, in W. J.

Hooker (ed.), Companion to the Botanical Magazine, Vol. 2 (London: Samuel Curtis,1836), p.239.

[2] Harley, Artists' Pigments, p.103.

[3] Field, Chromatography, p.82.

[4] Ball, Bright Earth, p.156.

[5] Finlay, Colour, p.243.

[6] Ball, Bright Earth, p.157.

[7] J. H. Townsend, ‘The Materials of J. M. W. Turner: Pigments’, in

Studies in Conservation, Vol. 38,No. 4 (Nov. 1993), p.232.

[8] Field, Chromatography, p.82.

[9] Christison, ‘On the Sources and Composition of Gamboge’, in Hooker

(ed.), Companion to the Botanical Magazine, p.238.

[10] 液体中大颗粒的运动方式会受到原子和分子互相撞击的影响。

[11] G. Hoeppe, Why the Sky is Blue: Discovering the Colour of Life, trans.

J. Stewart (Princeton University Press, 2007), pp.203-4.雌黄

Orpiment

琴尼诺·琴尼尼在《艺匠手册》一书中写道,雌黄是“炼金术的

产物”。 [1] 在文艺复兴早期,艺术家们使用的大多数颜料确实都是

人工制造的,但雌黄实际上是一种天然的淡黄色矿物质,主要成分为

硫化砷,其中约60%是砷元素。 [2] 天然的雌黄金光闪闪,与金子十

分相似,是一种矿物颜料(石青和绿色的孔雀石铜矿石也是),它与

赭石黄是古埃及艺术家最常用的两种黄色颜料。雌黄出现在莎草纸手

卷中,也被用来装饰图坦卡蒙的墓穴墙壁,人们在墓穴地板上还发现

了一小包雌黄。 [3] 这种浓烈的黄色也把9世纪的《凯尔经》、泰姬

陵的墙壁和中世纪文集《炼金秘方》装点得华丽无比。古罗马人将雌

黄称为“auripigmentum”,即金色,对它迷恋不已。在把雌黄作为颜

料的同时,他们认为还可以用一种神秘的方法从中提取出黄金。老普

林尼曾讲过卡利古拉皇帝的一个故事,此人十分贪财,熔炼了大量生

雌黄,结果却一无所获。此类试验不仅徒劳无功——雌黄中根本没有

一点黄金的成分,而且事实证明,开采雌黄的奴隶非常容易死亡。

琴尼尼警告读者:“千万不要把雌黄弄到嘴巴里,搞不好很容易

受伤。” [4] 实际上,雌黄是致命的。尽管印度尼西亚爪哇、巴厘岛

和中国等雌黄原产地居民经常使用小剂量雌黄作为泻药,19世纪之前

它也一直是一种颇为流行的颜料,但滥用雌黄的危险众所周知。 [5]

1660年,一位名叫格奥尔格·艾伯赫·朗弗安斯的德国商人在《安汶

岛藏宝阁》一书中记述了他曾见过的一个服用太多雌黄的巴达维亚

(今雅加达)女人。她完全疯掉了,“像猫一样到处爬墙”。 [6]

即便作为一种绘画颜料,雌黄也并非完美无缺。它在油彩中很容

易干裂,而且无法用来绘制壁画。它还会与一系列颜料发生反应,尤

其是含铜或铅的颜料。对于谨慎的艺术家来说,只要能够确保把雌黄

与那些可能污染它的颜料分开,他们并不排斥使用它们,例如文艺复

兴时期的威尼斯色彩大师保罗·委罗内塞在创作《梦中的圣海伦娜》

时便使用了雌黄。 [7] 雌黄真的仅有一点值得称赞,那就是它的颜

色。用琴尼尼的话来说,雌黄是“一种十分漂亮的黄色,比其他任何

颜色都更接近金色”。 [8] 看样子,单单这一个优点便足够了。[1] Cennini, Craftsman's Handboo, Vol. 2, p.28.

[2] Eastaugh et al., Pigment Compendium, p.285.

[3] E. H. Schafer, ‘Orpiment and Realgar in Chinese Technology and

Tradition’, in Journal of the American Oriental Society, Vol. 75, No. 2 (Apr.-

June 1955), p.74.

[4] Cennini, Craftsman's Handboo, Vol. 2, pp.28-9.

[5] Schafer, ‘Orpiment and Realgar in Chinese Technology and Tradition’,pp.75-6.

[6] Quoted in Finlay, Colour, p.242.

[7] Ball, Bright Earth, p.300.

[8] Cennini, Craftsman's Handboo, Vol. 2, p.29.帝国黄

Imperial yellow

凯瑟琳·奥古斯塔·卡尔对自己的评价或许应该是处变不惊:她

在美国南北战争结束前两个月出生在新奥尔良,整个童年都在动荡之

中度过。从此以后她便成了一个流浪者,先是离开美国到巴黎学习艺

术,后来又游历了欧洲和中东。在访问中国时,一个改变命运的机会

摆在了她的面前:她被邀请为慈禧太后这位实际统治中国长达四十年

之久的女人画一幅肖像。就这样,在1903年8月5日上午11时左右,凯

瑟琳站在紫禁城正中的大殿里,注视着这位世界上最有权势的女人。

[1]

为了提升慈禧太后的威仪,必然要大量使用皇室专用的正黄色。

举个例子来说,大多数中国人家屋顶的瓦片是灰色的,皇宫内的瓦片

则是金色的。 [2] 慈禧的长袍是帝国黄丝绸做的,挺括的锦缎上绣着

紫藤花,还缀着一串串圆润的珍珠和流苏。与其说是穿在身上,不如

说是罩在身上。她的右手搁在膝盖上,手上戴着五厘米长的鸟爪似的

护指套。上午11时刚过,大殿里的八十五座钟表齐鸣,这是宫廷占卜

师确定的最吉利的作画时间。战战兢兢的凯瑟琳走上前去,开始为太

后画像。 [3]

数千年来,即便最普通的黄色在中国也有着特殊地位。与红色、青色、黑色和白色一样,黄色是“中国传统五色观”的五种基本色之

一。每种颜色对应着一个季节、方向、元素、星宿和动物。黄色代表

土元素(有句中国古语叫“天玄地黄”)、中心、土星、晚夏或长

夏,还有龙。成书于公元前2世纪的《春秋繁露》将黄色描述成“统治

者的颜色”。中国很早就开始限制黄色的使用,尤其是帝国黄:唐初

618年通过的法律首次提到了帝国黄。“庶民与官吏,”其中写

道,“不得穿帝国黄色衣服或佩戴帝国黄色首饰。” [4]

即便按照古代的标准来看,黄色的印染工艺也是十分费力的。其

关键成分的原料“中国地黄”是一种花朵呈喇叭状、根须像细长的金

色甜菜根的植物。为了得到地道的帝国黄色,人们在每年农历八月末

将块茎挖出,然后用手将其捶打成均匀的糊状。大约需要1.2升根茎糊才能印染出一块4.6平方米的丝绸。 [5] 为了让色彩融进布料之中并

防止褪色,人们使用了橡木灰、桑木灰或白蒿的灰烬做成的媒染剂;

坩埚必须是防锈的;每一块丝绸都要经过两遍稍有不同的染色过程。

大殿之内的这两个女人还不知道,帝国黄已经大限将至。它的地

位从几十年前便开始衰落。这种原本为皇族专用的颜色开始出现在侍

卫身上,有时候还会被赏赐给普通人,慈禧太后本人就曾很掉价地将

一件黄马褂奖赏给一位身份卑微的马车夫。就在凯瑟琳为慈禧绘制肖

像后没几年,辛亥革命推翻了中国最后一个封建王朝——清王朝。随

着皇权的衰落,这种神奇的颜色失去了其长达一千多年的象征意义。

[1] K. A. Carl, With the Empress Dowager of China (New York: Routledge,1905), pp.6-8.

[2] Chang, Empress Dowager Cixi, p.5.

[3] Carl, With the Empress Dowager of China, pp.8-11.

[4] Feng and Bo, ‘Imperial Yellow in the Sixth Century’, in Dusenbury (ed.)

Colour in Ancient and Medieval East Asia, p.104-5.

[5] Ibid., pp.104-5.金色

Gold

金色是欲望的颜色,古斯塔夫·克里姆特在1907年完成的阿黛尔

·布洛赫-鲍尔的画像便是最好的证明。当这幅热情奔放的画像首次出

现在维也纳的贝尔维第宫时,人们都纷纷猜测画像的模特与创作者是

不是有私情。不过没有证据可以证明他们二人有非比寻常的关系,这

显然是一幅表达敬意的作品。这是克里姆特“黄金时代”的最后一件

作品,画中的阿黛尔坐在一片贵金属中间,这些金属有的光滑平坦,有些雕刻着各种符号和棋盘花纹。她的裙子看上去则像一片复杂的金

色漩涡。只有双手、头发和脸蛋——嘴唇微张,眼神热切——展现出

一个活生生的女性形象,背景和衣着都如女神一般。

黄金本身及其色彩始终是尊贵的象征。黄金的魅力部分源自金矿

的稀缺和其分布的不均。尽管金矿在世界各地均有发现,但淘金热意

味着金矿很快会穷尽,一旦发现新矿,枯竭的旧矿就会被废弃。欧洲

的黄金储量相对较少,自古以来一直依靠同非洲和东方的黄金贸易。

[1] 基督诞生前,迦太基帝国控制了整个地中海地区,这一直是从非

洲运送黄金到欧洲的主要通道,尽管供应量有限,但他们始终不遗余

力地捍卫着这一特权。 [2] (公元前202年,他们在遭遇军事惨败后

无力用黄金支付赔款,于是改用白银支付——在接下来的五十年里,他们共支付了近三百六十吨白银。) [3]

黄金也曾被用来制造敬畏感。当虔诚的马里皇帝曼萨·穆萨在

1324年穿过开罗去麦加朝觐时,欧洲和阿拉伯商人亲眼见证了非洲大

陆闪闪发光的金银财宝。这位皇帝的随行人员有六万人;五百名奴隶

在前面开路,每人手中拿着一根重约两千克的金杖;由八十匹骆驼组

成的行李车队上还载有十四万千克黄金。他的传奇旅程和慷慨大度造

成该地区金价低迷长达十年之久。 [4]

金线织物是一种外缠金线、内为丝绸或亚麻的布料,自古罗马时

代开始流行,尤其受欧洲皇室喜爱。1520年,欧洲最年轻、最奢靡和

最珠光宝气的两位皇帝,英国的亨利三世和法国的弗朗西斯一世,举

行了一场会晤,会晤地点便是著名的“金缕地”,两人不遗余力地想要通过奢华的仪仗把对方比下去。亨利无可争辩地成为获胜的一方:

他的华盖完全是用金线织物制成的。

和铁、铜、银等金属一样,黄金中也含有能反射光线的流动电

子。因此,这些金属才会拥有闪亮的光泽。 [5] 黄金的光泽及其耐腐

蚀性使得它成为神性的天然象征物,中世纪的基督教会在黄金的使用

上一向出手阔绰。比如佛罗伦萨乌菲兹美术馆的一间陈列室中,摆放

了三件巨幅圣坛装饰画,描绘的都是圣母玛丽亚和圣婴。最后一件是

乔托在1310年左右为奥尼桑蒂教堂创作的作品,这座教堂就坐落在距

离美术馆几个街区的河流上游。正像乔托的其他作品一样,画中的人

物不是出现在房间或田野里,而是躺在一片平坦的铺满黄金的土地

上。画框也用黄金打造,圣徒头顶的光环(前面圣徒头上的光环挡住

了后面圣徒的脸,这在当时来说可谓一桩很大的丑闻,因为这被看作

大不敬)亦如此,圣母玛丽亚的深蓝色长袍也用金色花边装饰。

为这些画板镀金是一项十分艰辛的工作。大量金币被锤打成蛛丝

一般的薄片,每块约8.5平方厘米大;一名优秀的金箔匠可以用一枚金

币打制出一百片树叶。每片树叶都需要用钳子夹起,粘到画板、装饰

线条或画框上。这些金箔非常纤薄,任何胶水都可以粘住它们,常用

的有蜂蜜、阿拉伯树胶和蛋白黏合剂。此时的金箔仍有些黯淡,底层

的小瑕疵影响了它的光泽;为了让它真正闪闪发亮,还需要对它进行

抛光。琴尼尼建议使用赤铁(171页)(这或许是因为中世纪时红色与

金色关系紧密)——一种与蓝宝石、绿宝石一样珍贵的宝石,或狮

子、狼、狗及“任何肉食动物”的牙齿。 [6]

用金箔装饰的静物显得有些失真,因为光线会均匀地穿过它们;

而在自然状态下,光线经反射后会形成阴影。艺术家使用金箔并非为

了追求真实效果,而是看中了它的内在价值。文艺复兴时期的艺术家

也曾把作品中的人物放在更专业的视角和更自然的环境中,但他们仍

喜欢使用昂贵的金色颜料。 [7] 金色可以用作昂贵布料的镶边以显示

主人的财富,也可以用来表现神性。在《维纳斯的诞生》(约1484-

1486)中,波提切利便将金箔织进了维纳斯的头发中。

我们对黄金无比渴望和迷恋,但它却牵出了人类卑劣的本能:拜

金、嫉妒和贪得无厌。这种矛盾心理在迈达斯国王身上体现得淋漓尽

致,他渴望点石成金的愚蠢愿望终于实现,结果却杀死了所有他触碰

到的东西,更令他无法进食。普林尼在《自然史》中表达了对人类狂

热向往黄金的愤慨:“我们探测她(地球母亲)的身体,挖掘她的金银矿脉……我们扯出她的内脏……戴在自己的手指上。” [8] 如今人

们非常瞧不起那些穿金戴银的人,认为他们毫无品位。克里姆特的金

箔画在纳粹吞并奥地利时被抢走,后来又在奥地利一家美术馆中静静

地躺了半个世纪,它的最后一任主人在遗嘱中明确表示,想要把这幅

画作传给子孙。经过与奥地利政府进行的一番法律拉锯战后,阿黛尔

的侄女最终要回了这幅画。现在,阿黛尔正在昂贵的金缕衣之下,静

静地注视着曼哈顿新艺廊的所有参观者。

[1] 威尔士的卡马郡曾发现一座金矿,古罗马人于1世纪起在这里开采。另外一座金矿位

于克雷姆尼察,即现在的斯洛伐克,于14世纪初进行开采,导致整个欧洲的黄金价格大幅下

跌。

[2] Bucklow, Alchemy of Paint, p.176.

[3] Ibid., p.177.

[4] See: www.britannica.combiography Musa-I-ofMali; Bucklow, Alchemy of

Paint, p.179.

[5] Ball, Bright Earth, p.35.

[6] Cennini, Craftsman's Handboo, pp.81, 84.

[7] 制作金色颜料不像镀金那样烦琐和昂贵。黄金的延展性很好,如果试图对其进行研

磨,只会令金箔聚拢在一起。相反,如果在黄金中注入液态汞形成一个金属团,当多余的汞被

挤压出去后,金属团的脆性就会增加,这样一来人们便能够用臼杵将其碾磨成粉末了。最后,可以通过加热混合物提取出其中的汞。这是炼金术士的工作原理,千百年来他们一直试图用这

种方法制备黄金,精良的装备让他们得心应手。

[8] Quoted in Bucklow, Alchemy of Paint, p.184.橙色

Orange许多人都曾有过这样的疑问:“橙”最初究竟是指颜色还是水

果?现在这个问题终于有了答案。橙子最早可能起源于中国,后来一

路向西方传播,名字却像被随意丢弃的果皮一样被改得五花八门:从

波斯语“nārang”到阿拉伯语“nāranj”,再到梵语“nāranga”、西

班牙语“naranja”和法语“orenge”,最后变成英语“orange”。橙

在16世纪才首次作为色彩出现,在此之前,说英语的人一直使用拗口

的混合词“giolureade”(黄红色)来指称这种颜色。 [1] 橙作为形

容词使用的最早官方记录是在1502年,彼时约克郡的伊丽莎白为玛格

丽特·都铎购买了“几匹橙色薄绸”。 [2] 俄国抽象派艺术家瓦西里

·康定斯基在《艺术中的精神》(1912)一书中写道:“橙色就像一

个人,对自身的力量深信不疑。” [3] 毫无疑问,橙色是一种自信十

足的颜色。如果说蓝色代表着朦胧和未知,那么它在色环上的对比色

——橙色——便代表着紧迫感。橙色同样用来提醒人们注意潜在的危

险。 [4] 橙色是关塔那摩监狱 [5] 囚服和橙剂 [6] 的颜色,也

是“9·11事件”后,美国标识恐怖袭击危险级别排第二高的颜色。交

通标识和道路警告符号也经常使用橙色,部分原因是,即便在光线较

暗的情况下,它也能与蓝灰色的柏油马路形成强烈反差。 [7] 飞机上

记录飞行信息的黑匣子实际上也是橙色的,这主要是为了发生坠机事

件之后便于寻找。

得益于奥兰治王朝(House of Orange)对早期现代欧洲的影响,其标志性颜色(103页)也流传甚广。受橙色影响最深的是荷兰,荷兰

足球队身披橙色战袍;在南非,一块由布尔人控制的区域被称为“奥

兰治自由邦”——国旗自然也是橙色。这种颜色还与新教以及抵抗运

动有着千丝万缕的联系,尤其是在爱尔兰,那里的新教徒被称为奥兰

治人。 [8]

1935年,建筑师欧文·莫罗在为连接旧金山和马林郡的金门大桥

刷漆时,决定使用一种类似铁锈的颜色,现在它被称为GGB国际橙,这

种颜色既可以与群山融为一体,又可以反衬大海与蓝天。 [9] 有时

候,橙色也会出现在时尚舞台上。海伦·德莱登为Vogue 杂志设计了

流光溢彩的装饰艺术风格封面,令橙色成为20世纪20年代时尚圈的常

客,后来橙色在20世纪60年代后期和70年代也曾流行一时。 [10] 爱

马仕是世界上最成功的奢侈品牌之一,但橙色会成为这个时尚巨头的

标志性颜色实属一种无奈之举。第二次世界大战爆发前,爱马仕公司

的产品包装是奶油色,战时的物资短缺迫使他们转而使用深黄色,最

后他们别无选择,只能用最后一种可用的包装纸盒:橙色。 [11]康丁斯基形容橙色是“在黄色的引领下更接近人性的一种红”。

[12] 的确,橙色时时刻刻都存在滑入另一种色系的危险:左右两边分

别是红色与黄色,下边则是棕色。本书中所提到的其他几种颜色也一

样。有些本应属于橙色系——比如铬黄和赭色,结果进一步研究后,却把它们归到了其他色系。这部分是因为直到最近人们才把橙色看作

一个独立的色系,即便现在看来理所当然属于橙色系的色彩——铅丹

(118页)——便是一个极佳的例子,它也曾被当成红色或黄色。

印象派画家有力地证明了橙色的力量。印象主义运动得名于克劳

德·莫奈的作品《日出·印象》,这幅作品正中就是一轮橙色艳阳。

色彩对比的全新光学理论点燃了这支新兴艺术流派的激情,艺术家们

开始在作品中大面积使用橙色。明亮的铬黄、镉黄与蓝色(色环中的

对比色)一起,能制造出一种活力十足的对比效果,图卢兹·罗特列

克、蒙克、高更和凡·高等画家都曾反复使用这一组合。

不论哪种媒介剂都无法掩盖橙色的强大气场。1855年的《戈迪女

性手册》宣称它“炫目有余以致优雅不足”。 [13] 安东尼·伯吉斯

在1962年为自己的反乌托邦小说取名为“发条橙”时,或许也抱着同

样的想法。(他在世时曾对这本书的名字做出多种解释:他曾说自己

在东区的一间酒吧里听到过一种形容手法“像发条橙一样古怪”;还

有一次,他暗示大家说,这个名字是对他自身经历的一种隐喻。)发

明于1912年且最初为橙色的霓虹灯招牌,目前仍是影响力最大、传播

面最广的广告形式。此外,不论是广告牌还是店面设计,都很喜欢使

用橙色。许多知名品牌,包括尼克国际、易捷航空和猫头鹰餐厅,都

看中了橙色的活力和辨识度。虽然要对康丁斯基表示歉意,但对橙色

而言更到位的概括应该是:“橙色就像一个极力想向他人证明自己力

量的人。”

[1] J. Eckstut and A. Eckstut, The Secret Language of Color(New York: Black

Dog Leventhal, 2013), p.72.

[2] Salisbury, Elephant's Breath and London Smoke, p.148.

[3] Quoted in Ball, Bright Earth, p.23.

[4] J. Colliss Harvey, Red: A Natural History of the Redhead (London: Allen

Unwin, 2015), p.2.

[5] 关塔那摩监狱位于古巴关塔那摩湾海军基地(Guantanamo Bay),是美国军方于

2002年建立的军事监狱,多次传出世界轰动的虐囚新闻。——编注[6] 橙剂(agent orange)是一种高效落叶剂。越南战争期间美军用低空慢速飞行的飞

机大量喷洒于被判断为北越军人藏身之地的森林、丛林和其他植被上,使树木等植物落叶。

——编注

[7] Eckstut and Eckstut, Secret Language of Color, p.82.

[8] Rijksmuseum, ‘William of Orange (1533-1584), Father of the Nation’.

Available at: https:www.rijksmuseum.nlenexplore-thecollectionhistorical-

figureswilliam-of-orange (accessed 1 Dec.2015); Eckstut and Eckstut, Secret

Language of Color, p.75.

[9] 人们曾考虑过将其命名为黑色、战舰黑或暖灰,暖灰是第二选择。GGB国际橙的CMYK

码是:C:0%;M:69%;Y:100%;K:6%。

[10] L. Eiseman and E. p.Cutter, Pantone on Fashion: A Century of Colour in

Design (San Francisco,CA: Chronicle Books, 2014), p.16.

[11] Ibid., p.15.

[12] Quoted in Ball, Bright Earth, p.23.

[13] Quoted in Salisbury, Elephant's Breath and London Smoke, p.149.荷兰橙

Dutch orange

巴尔萨泽·杰拉德就是他那个时代的李·哈维·奥斯瓦尔德 [1]。1584年7月10日,他走进了荷兰普林森霍夫王宫,朝着奥兰治亲王威

廉一世的胸膛连开三枪,后者祈求上帝保佑荷兰人民后便离开了人

世。

对荷兰人民来说,威廉一世(沉默者威廉)乃是国父,因为荷兰

的建国历程十分艰辛。在16世纪中期,北欧的低地国家尚未独立,只

是狂热的西班牙天主教国王腓力二世治下信奉新教的一个地区。威廉

一世本人是名天主教徒,但他强烈奉行宗教自由,并领导了反对西班

牙的起义。几个世纪以来,奥兰治王朝对欧洲政治影响巨大,威廉的

子孙至今仍未脱离荷兰王室。 [2] 几个世纪的动荡最终也打下了深深

的烙印:荷兰人对自己的历史、国家和统治家族的标志色十分自豪。

奥兰治王朝极好地证明了个人品牌塑造并非什么新鲜事。在一幅

又一幅的肖像画中,王室成员全都被镀上了橙色。这在一开始便十分

巧妙:在安德瑞·托马斯·金于1579年创作的作品中,威廉一世穿着

一件精美的黑色织锦外套,上面饰有橙色和金色刺绣。 [3] 出自托马

斯·默里之手的英格兰威廉三世和荷兰总督(低地国家对奥兰治王室

的尊称)的画像则精致度稍逊。这位国王身穿一件硕大的火红的天鹅

绒斗篷,衬里为赭色锦缎,用貂毛装饰,前襟垂着两条引人注目的南

瓜色丝绸流苏。

荷兰人民对威廉一世心存感激,也满怀热情地爱着橙色。(荷兰

人中意的橙色每年都有所不同。在当代绘画作品中,奥兰治王朝成员

所穿的橙色几乎全是烧焦的琥珀色,而现今荷兰人所钟爱的则是一种

亮橙色。)拿最普通的胡萝卜来说吧,17世纪前从南美传入的胡萝卜

通常是紫色或黄色的坚硬粗糙的块茎。在接下来的一百年中,荷兰农

民通过选择性种植,培育出了橙色的品种。 [4] 荷兰国旗——如今为

蓝白红三色——最初是蓝、白、橙三色条纹,与威廉一世的装束颜色

一致,但不管人们如何尝试,都无法找到一种不易褪色的颜料,因为橙色不是褪成黄色就是变成红色。到17世纪60年代,荷兰人最终放弃

了对橙色的执念,开始用红色取而代之。 [5]

荷兰人对这种热烈的颜色的偏爱,在1673年7月20日达到顶峰,却

也转瞬即逝。荷兰士兵在这一天攻占了纽约,他们沿着百老汇一路游

行,庆祝从英国手中抢回了这座城市。 [6] 欢欣鼓舞的荷兰人立即将

纽约重新命名为新奥兰治,但这个名字只存在了不到一年。多线作战

的荷兰人既没有财力也没有兴趣再开辟一个战场。1674年,荷兰政府

签署了一项割让该城的协定,连同它的名字一起交予英国。(纽约的

旗帜虽然与荷兰的不同,但仍保留着橙色条纹,从中可以看出这座城

市的荷兰背景。)

威廉一世留给荷兰人的这一遗产或许无法让他们在“新世界”中

永久立足,但是他们的存在任谁都无法忽视。在体育赛事中,那一团

欢乐热闹的橙色绝不会被认错。每年4月,他们都会像奇异鸟一样聚集

在一起,庆祝国王日,许多人从头到脚都是亮橙色,扯着嗓子高

唱:“Oranje boven!Orange boven!”(橙色至上!橙色至上!)

[1] 李·哈维·奥斯瓦尔德(Lee Harvey Oswald),美籍古巴人,被认为是肯尼迪遇刺

案的主凶。——编注

[2] Eckstut and Eckstut, Secret Language of Color, p.76.

[3] Rijksmuseum, ‘William of Orange, Father of the Nation’.

[4] S. R. Friedland (ed.), Vegetables: Proceedings of the Oxford Symposium on

Food and Cooking 2008(Totnes: Prospect, 2009), pp.64-5.

[5] Eckstut and Eckstut, Secret Language of Color, p.75.

[6] E. G. Burrows and M. Wallace, Gotham: A History of New York City to 1898

(Oxford University Press,1999), pp.82-3.藏红

Saffron

想象秋日黎明之前,一片被薄雾笼罩的田野。这片田野不大,可

能是在伊朗,也可能是在西班牙、马其顿、法国或摩洛哥。太阳冉冉

升起,田野上开满紫色的小花:几千朵藏红花。就在前一天晚上,这

里还是光秃秃的一片。每朵花中央紧挨着紫色花瓣的地方,都有三个

猩红色的柱头,这是花朵雌蕊性器官的一部分。(摘下来烘干后)这

便是著名的香料藏红花。不过,把鲜花变成藏红花要及时采摘,因为

时间非常紧迫,花瓣到了白天就会开始枯萎,再到晚上就会彻底凋

谢。

没人知道藏红花是何时何地被培植出来的——这种花朵本身无法

繁育,所以不能在野外生长——但有几条线索可能性极大。有人发

现,五千年前,伊拉克的一些岩画中出现了藏红花的影子。古希腊人

用藏红花来给衣物染色,我们还知道大约在1世纪时,从埃及到阿拉伯

半岛南部的红海两岸便出现了藏红花贸易。 [1] 至少从961年起,西

班牙便开始种植藏红花 [2] ,英格兰也曾种植了几个世纪。相传爱德

华三世(1312-1377)在位期间,一位从黎凡特朝圣归来的香客偷偷把

一棵藏红花球茎藏在帽檐或是手杖的空隙里,带了回来——因传说内

容而异。这块球茎的生命力一定十分旺盛,因为很快一些英国城镇就

成为藏红花的主产区。其中最有名的一个小城在16世纪时将城市改名

为萨弗伦沃尔登(Saffron Walden),以纪念这种明星作物。(该城

还更改了盾形纹章式样,采用了一个十分可爱的双关形象:三朵藏红

花被一堵坚实的城墙环绕。) [3] 不过,这种植物与其世俗名声之间

的关系历经暴风骤雨。1540年至1681年间,藏红花的需求量明显回

落;在1571年,又由于土地过度耕作而导致藏红花减产。甚至在丰收

的年份——如1556年大丰收,藏红花种植者们聚在一起高喊“上帝开

恩藏红花”——也没有带来切实的利益。1575年颁布的一道皇家法令

规定,藏红花种植者不得将藏红花丢弃在河流里,违者将被戴上足枷

两天两夜。 [4]

实事求是地说,藏红花是世界上最昂贵的香料。在2013年,三十

克左右藏红花的售价高达三百六十四美元,而同等重量的香草的售价只有八美元,可怜的小豆蔻则是连四美元都不到。 [5] 这是因为藏红

花的生长条件比较苛刻。根据16世纪的一项记载,藏红花偏爱“温暖

的夜晚、甜美的露水、肥沃的土地和多雾的清晨”。单株花朵的开放

周期十分短暂,而这种作物的花期也不过短短的两周而已。 [6] 花朵

需要手工采摘,而且要把柱头完整地取下来;所有的机械化尝试均以

失败告终,因为藏红花的花瓣实在是过于娇嫩了。制作一千克香料需

要七万到十万余朵藏红花。 [7] 不过,那些愿意忍受藏红花缺点的人

能收获巨大的回报。藏红花可以用作催情剂,也可以用来治疗牙痛和

瘟疫等疾病。它可以为食物增色,那与众不同的香气和味道常常让人

们如获至宝:既甜美,又有点苦涩和辛辣,让人瞬间联想到干草,下

一刻又令人联想起丛林里的事物,比如清新的蘑菇。

在权力、财富和影响力达到鼎盛的时期,沃尔西红衣主教曾在汉

普顿宫的地板上喷洒含有藏红花香料的液体,好让宫中的空气芳香四

溢。 [8] 几个世纪以来,埃及艳后克利奥帕特拉因生活奢侈而饱受指

责,据说她曾经用藏红花来泡澡。藏红花十分昂贵,历史上曾发生过

多起伪造事件和其他相关犯罪。1374年,约四百千克藏红花在运往瑞

士巴塞尔的途中遭到劫持,这直接导致了长达十四个月之久的藏红花

之战。1444年,纽伦堡一个名叫约布斯特·芬德勒斯的男人因在藏红

花中掺杂金盏花而被活活烧死。 [9]

作为一种颜色,介于黄色和橙色之间的藏红色同样大受欢迎。它

最著名的用途是佛教徒的僧袍。佛祖本人规定,僧袍只能用植物颜料

印染,但是藏红花价格太高,人们通常会用姜黄或波罗蜜来代替(不

过现在许多僧袍都是用合成染色剂漂染的)。 [10] 作为一种染料,藏红花能够赋予衣物(虽然无法保证不褪色)和头发一种浓烈的色彩

——据说亚历山大大帝曾用它来给锁染色,好让它们看起来像是黄金

做的。 [11] 拜火教牧师用藏红花制作了一种阳光墨水,并使用这种

墨水抄写特殊经文驱邪。后来修道院的经书装饰者也用藏红花替代黄

金(大概不足为信)。7世纪初的一张配方显示,将藏红花和蛋清混合

后静置一天半,就可以制作出这种藏红色的颜料。 [12]

印度国旗也使用了藏红。据说它代表着“勇气、牺牲和‘舍’的

精神”。不过,当印度在1947年正式使用这面国旗时,其含义同现在

有些不同。正如萨瓦帕利·拉达克里希南博士当时解释的那样:“藏

红代表着对自私冷漠的舍弃。我们的领袖必须放弃对功利的追求,专

注于他们的事业。” [13] 令1947年的理想主义者感到悲哀的是,腐败的丑闻持续困扰着印度。或许这也不算什么意外:藏红花鲜少能激

发人美好的一面。

[1] Eckstut and Eckstut, Secret Language of Color, p.82; D. C. Watts,Dictionary of Plant Lore, (Burlington, VT: Elsevier, 2007), p.335.

[2] 藏红花是许多西班牙美食不可或缺的食材,尤其是西班牙海鲜饭,但是西班牙本土

种植的藏红花数量难以满足大量的需求;如今,西班牙已经成为伊朗藏红花的最大进口国。

[3] Finlay, Colour, pp.252-3. ......

作者:【英】卡西亚·圣克莱尔

译者:李迎春

出版社:湖南文艺出版社

出版日期:2019-08-01

ISBN:9787540493158目录

CONTENTS

前言

彩色视觉 如何看见色彩

简单运算 计算光

打造调色板 艺术家与颜料

复古配色表 绘制色彩

嗜色症,恐色症 色彩政治学

多彩的语言 语言能塑造我们看到的色彩吗?

白色

铅白

象牙白

银白

石灰白

伊莎贝拉白

白垩

米色

黄色

金黄

铅锡黄

印度黄

酸性黄

那不勒斯黄

铬黄

藤黄

雌黄

帝国黄

金色

橙色

荷兰橙

藏红

琥珀色姜黄

铅丹

裸色

粉色

贝克米勒粉

蒙巴顿粉

跳蚤色

灯笼海棠色

艳粉

荧光粉

苋菜红

红色

猩红

胭脂虫红

朱砂红

法拉利红

赤铁红

茜草红

龙血红

紫色

泰尔紫

地衣紫

品红

苯胺紫

天芥紫

紫罗兰

蓝色

群青

钴蓝

靛蓝

普鲁士蓝

埃及蓝

菘蓝

电光蓝

蔚蓝

绿色

铜绿苦艾绿

祖母绿

凯利绿

舍勒绿

土绿

牛油果绿

青瓷绿

棕色

卡其

浅黄

淡棕

赤褐

墨鱼汁色

茶褐

木乃伊棕

灰褐

黑色

眼线黑

佩恩灰

曜石黑

墨黑

炭黑

煤玉黑

黑色素

漆黑

其他有趣的色彩

参考书目及延伸阅读

致谢给法蕾拉热爱色彩之人拥有至为纯洁体贴的心灵。

约翰·罗斯金,《威尼斯的石头》,1851前言

和大多数人一样,我也是在专注于其他领域的过程中爱上色彩

的。十年前,为了研究18世纪的女性时尚,我曾驱车前往伦敦的维多

利亚和阿尔伯特博物馆,在木质书架上查阅纸页泛黄的《阿克曼艺术

宝库》副本,这是世界上最古老的时尚杂志。在我看来,18世纪90年

代的流行时尚就如同米其林餐厅的菜单一样让人眼花缭乱、垂涎欲

滴。一篇文章这样描述道:“一顶深红色的绸缎质地的苏格兰软帽,帽檐镶着一圈儿金边。”另外一篇则向读者推荐了一件“纯色绸

缎”长袍,外搭一件“猩红色开司米罗马斗篷”。在那时,一位穿着

入时的女士如果不配一件浅褐色皮上衣、一顶饰有罂粟红色羽毛或柠

檬色薄绸的软帽,便是着装不合格。有时,杂志会用色板配上文字来

说明“发棕色”应该是什么样子,但这种情况并不多见。这就像是聆

听一场对话,但对话所用的语言我只是一知半解。我彻底被迷住了。

世界上最难看、最邪恶的颜色就是豆绿色!

《风雅裁判官》,1809

几年之后,我产生了一个想法,让我得以把多年的爱好付诸笔

端,变成杂志专栏文章。每一期,我会选择一种颜色,从细节入手开

始剖析,以揭示其背后隐藏的秘密。这种色彩从何时开始流行的?它

是在什么时候以何种方式产生的?它是否与某位艺术家、设计师或某

个品牌有关?它有着怎样的历史?英国《ELLE家居廊》杂志主编米歇

尔·奥贡德辛邀请我开辟专栏。几年来我写过橙色之类的普通颜色,也写过天芥紫之类的罕见的颜色。这些专栏文章为本书提供了丰富的

素材,对此我深感幸运。

《色彩的秘密生活》并非一部包罗万象的色彩史。本书按照色系

进行章节安排,还收录了黑色、棕色和白色这几种不符合艾萨克·牛

顿爵士所做的光谱定义的颜色。 [1] 在每个色系中,我挑选了几种代

表性的色彩,它们的历史或引人注目,或举足轻重,或令人震惊。我

力图在简史与个性速写之间开辟一块中间地带,为读者奉上七十五种

最吸引我的色彩。它们有些源自艺术家使用的颜料,有些源自染料,还有一些更接近于理念或社会文化的产物。我希望你们能够喜欢。受

笔力所限,还有很多精彩的故事无法在这里一一为读者呈现,因此我

在书尾附上了一张包含许多有趣的色彩的附录(或者说色卡),供延

伸阅读。

我认为世界上没有任何令人不快的颜色。

《大卫·霍克尼为另一种绿色——橄榄绿辩护》,2015

[1] 牛顿之所以武断地将彩虹分割成七种颜色,是为了呼应他的音乐理论。光是一种颜色,阴影是对它的褫夺。

J.M.W.特纳,1818彩色视觉

如何看见色彩

色彩是我们感知周围世界的基础。想想反光外套、品牌标志和我

们喜欢的人的头发、眼睛和肤色吧。但我们究竟是如何看到这些东西

的?当我们观察一颗熟透的番茄或一块绿色颜料时,实际上看到的只

是从该事物表面反射出的光线。如第6~7页图例所示,可见光只占整

个电磁波谱很小的一部分。不同物体之所以呈现不同的色彩,是因为

它们吸收了可见光谱的某些波长,而其他波长发生了反射。番茄表皮

吸收了大部分短波和中波——蓝色、紫色、绿色、黄色和橙色,余下

的颜色——红色——抵达我们的双眼后,被大脑解析。所以,从某种

意义上来说,我们感知到的某种物体的颜色,实际上并非其本身的颜

色,也就是说,其实是被反射的那一区段的光的颜色。

光线进入我们的双眼后,会穿过晶状体抵达视网膜。视网膜在眼

球的后部,上面分布着许多感光细胞,这些感光细胞因形状的不同,分别被称作视杆细胞和视锥细胞。视杆细胞承担着提升视力的重任。

人的每只眼睛约有一亿两千万个视杆细胞,它们异常灵敏,能够准确

区分光明与黑暗。感受色彩的则是视锥细胞。视锥细胞的数量要少得

多:每层视网膜上约有六百万个,大部分集中在一块极小的中心区

域,这块区域被称为黄斑区。大多数人拥有三种不同的视锥细胞 [1]

,分别对应不同波长的光线:440纳米、530纳米和560纳米。这些细胞

约有三分之二对长波十分敏感,这也就意味着相对于光谱中的冷色

系,我们能够看到更多暖色系的色彩——黄色、红色和橙色。世界上

约有4.5%的人由于视锥细胞缺陷而成为色盲或色弱人士。这种现象至

今无法得到彻底解释,但通常来说与基因有关,而且在男性当中更加

普遍:每十二位男性中就有一人患色盲或色弱,而在女性群体中,每

两百位中才会出现一人。对于色觉“正常”的人来说,视锥细胞被光

线激活之后,会通过神经系统向大脑传递信息,而大脑则会将这种信

息解读为色彩。听起来简单易懂,但解读过程或许相当复杂。色彩是真实的物理

存在,还是仅为大脑的一种内在表现,这一形而上学的争论自17世纪

起便方兴未艾。2015年社交媒体上一条蓝黑(还是白金?)连衣裙所

引发的争论和混乱表明,我们在模棱两可的颜色面前是多么无所适

从。这幅图片让我们清楚地看到大脑的后期处理过程:一半人看到的

是一种事物,另一半人看到的则是完全不同的东西。这是因为我们的

大脑会自动采集和运用环境光——不论是在日光下还是在LED灯光下

——及纹理的相关线索。我们会使用这些线索来调整我们的感觉,就

像为舞台灯光加上一层滤镜。由于连衣裙图片像素欠佳,又缺少肤色

之类的视觉线索,我们的大脑只能猜测图片中环境光的强度。有些人

凭直觉认定连衣裙被强光冲淡了颜色,因此他们的大脑就会把连衣裙的颜色调暗;还有些人认为连衣裙被放置在阴影中,这样一来他们的

大脑就会将眼前的物体自动调亮并将蓝灰色移除。这就可以解释为何

同一张图片在不同人眼中会呈现出不同的样子。

[1] 其他动物的视锥细胞种类与人类不同。以狗为例,它的视锥细胞种类较少,因此能

看到的颜色有限,跟我们通常所说的色盲相差无几。但是蝴蝶等许多昆虫的视锥细胞种类较

多。雀尾螳螂虾,一种小型的彩虹色甲壳类动物,眼睛如同长在秸秆上的高尔夫球一般,拥有

十六种视锥细胞,几乎是所有已知生物的两倍多。从理论上来说,雀尾螳螂虾能看到人类无法

想象、更不用说为之命名的色彩。白色和介于黑白之间的灰色系都是合成色,白色的阳光由所有基础色按一定比例混合而成。

艾萨克·牛顿爵士,1704简单运算

计算光

1666年,一场大火将伦敦城烧个精光,时年二十四岁的艾萨克·

牛顿开始用棱镜和太阳光束进行实验。他用棱镜将一束白光分解,揭

示了构成这束光的各种波长的光。这个实验本身不具有革命性——这

种简单的客厅把戏前人已玩过多次。但是牛顿却有所突破,并从此改

变了我们对于色彩的认知:他使用了另外一个棱镜将所有波长的光重

新合成回去。此前人们一直认为,一束光经过棱镜折射能产生彩虹是

因为玻璃体中存在杂质。纯白的阳光被视为上帝的礼物;很难想象它

可以被分解,甚至是由各种颜色的光混合而成的。在中世纪,混合色

彩始终是一个禁忌,人们认为这有悖自然秩序;即便到了牛顿生活的

时代,混合有色光可以产生白光的观点仍被视为异端邪说。

白色由不同的颜色混合而成,这一观点也让艺术家感到费解,但

原因却有所不同。接触过颜料的人都知道,混合的色彩越多,得到的

颜色就越接近黑色而非白色。据说在伦勃朗的画作中,那些复杂、暗

淡、巧克力色的阴影仅仅是他把调色板剩余的所有颜料混合起来,然

后直接涂到画布上的结果,因为人们后来在不同的层次发现了不同的

颜料。 [1] 彩色光混合变白,彩色颜料混合变黑,这两种现象可以在

光学上得到解释。从本质上来说,色彩混合方式可分为两种:一种是

加色法,一种是减色法。不同波长的光叠加时会形成不同的色彩,当

所有波长的光叠加到一起时就产生了白光。牛顿的棱镜实验正印证了

这一原理。但当颜料混合到一起时,却会产生相反的效果。因为每种

颜料只能向我们的肉眼反射自然光的一部分,当几种颜料混合到一起

的时候,越来越多的可见光就被吸收掉了。如果混合到一起的颜料足

够多,颜料便几乎无法反射任何可见光,所以呈现在我们眼前的便是

黑色,或非常接近黑色。加色法:

色彩由不同颜色的光混合而成。将光的三原色混合在一起便产生了白色。

对于那些手头只有区区几种劣质颜料的画家来说,这是一个大问

题。比方说,想要制造淡紫色的效果,他们至少要混合红色、蓝色和

白色三种颜料,但是要想精确呈现紫罗兰的颜色,他们还需要加入更

多颜色。他们混合的颜料越多,得到的颜色可能越暗淡。像绿色和橙

色这样简单的颜色也一样:最好使用单一的颜料,因为混合颜料会不

可避免地吸收更多可见光,有损画作的光泽度。从古至今,寻找更加

丰富、更加明亮的色彩素来是艺术的基本使命。

[1] p.Ball, Bright Earth: The Invention of Colour (London: Vintage, 2008),p.163.没有颜料管就不会有……

媒体后来所称的印象派画家。

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿,日期不详打造调色板

艺术家与颜料

公元1世纪,古罗马博物学家老普林尼声称古希腊时期的画家只会

使用四种颜色:黑色、白色、红色和黄色。他的话无疑有些夸大其词

——古埃及人至少在公元前2500年就发现了制造亮蓝色(227页)颜料

的方法。但早期的艺术家确实多半只能使用少数几种从土壤或植物中

和昆虫身上提取的颜料。

人类从一开始便有足够的土红色和黄棕色可用。已知最早的颜料

使用可追溯到约三十五万年前的旧石器时代早期。史前民族能够从灰

烬中提取一种深黑色(323页)。有些白色颜料可以从土壤中获取,另

外一些则是早期化学家在公元前2300年前后制造出来的。尽管颜料的

发现、交易和合成贯穿整个有文字可考的历史,但这一过程在19世纪

工业革命的带动下显著加快了。越来越多的化学物质作为工业副产品

被制造出来,有些成了极佳的颜料和染料。比方说,苯胺紫(194页)

便是威廉·珀金在1856年研制治疗疟疾的药品时偶然发现的。

一些现成的颜料和其他颜料的出现,对整个艺术史的构建提供了

一定的帮助。史前洞壁上的掌印和野牛之所以呈现出阴郁的色彩,是

因为早期艺术家只能从周遭的世界中获取颜料。当我们把时间快进到

几千年后的中世纪泥金手抄本时代,我们会发现黑色与白色毫无变

化,但金色、红色和蓝色等明快的颜色开始出现了。几个世纪后,丰

富的颜料种类再加上现实主义表现手法和复杂的光影处理手段,令文

艺复兴时期的艺术家或早期绘画大师受益匪浅。也有一些同时期的作

品没有完成,只留下简单的人物素描,那是因为艺术家买不起完成画

作所需的昂贵的颜料。以群青(209页)为例,这种颜料十分昂贵,通

常需要委托人出资购买,艺术家根本无力负担。委托人也常常感到有

必要在书面合同中明确艺术家在创作作品时使用什么价位的颜料,以

及哪个人物应该穿哪种颜色的衣服,以防手头拮据的画家使用廉价的

替代品蒙混过关。 [1]减色法:

通过混合有限的几种色彩,可以制造出许多新的色彩。按照完美的比例混合,三原色可以制造

出黑色。

早期艺术家同色彩之间的关系和现代艺术家相比判若云泥。由于

某些着色剂会与其他着色剂发生反应,艺术家在创作时需要考虑可能

发生的灾难性的色彩组合,确保各种色彩不会互相重叠或过于接近。

大多数颜料为手工制作,或是由艺术家本人制作,或是艺术家在弟子

的协助下在工作室中完成。制作过程因颜料的不同而不同,有的需要

将岩石碾成粉末,有的要处理具有技术难度甚至有毒的原材料。颜料

还可以从炼金术士、药剂师等专业人士处购买。后来这些从事颜料生

产和交易的人被称为颜料商,他们在世界各地采购各种稀有颜料。

直到19世纪晚期,成品颜料的繁荣才让艺术家们真正受益(但即

便如此,这些颜料的质量却并非总能尽如人意)。价格低廉的合成颜

料,如蔚蓝、铬橙和镉黄,将艺术家从碾槌和出售劣质混合颜料的无

良商人手中解放出来,那些劣质的颜料通常会在几周内褪色或与其他

颜色及画布发生反应。1841年,随着金属颜料软管的发明,新的色彩

让艺术家得以步出家门,用前所未见的最明快的色彩在画布上挥毫。

难怪评论家们起初表现得无所适从:这种色彩前所未有,让人眼花缭

乱。

[1] J. Gage, Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to

Abstraction (London: Thames Hudson, 1995), p.129.色彩史研究是多么少啊,总局限于最近的历史时期以及相关艺术领域,这是过于简化的做法。

绘画史是一回事,色彩史则是另外一回事,且比前者更宏大。

米歇尔·帕斯图罗,2015复古配色表

绘制色彩

17世纪后半叶,一位名叫A.博赫特的荷兰艺术家做了一次尝试,企图将所有的已知色彩明确下来。博赫特创作了一本收录有八百多种

色彩手绘样本的图集,里面贴满了狭长的黑色注释标签,标签详细描

述了如何配制各种水彩——从最浅的海泡绿到最深的铬绿。他并非唯

一打算将所有已知的色彩、色调和色度集结成册的人。科学家、艺术

家、设计师和语言学家都曾花费大量时间,试图通过色域指明方向,在所有标绘点注明名称、代码或参考网格。潘通索引式色卡是跨越语

言和文化差异,准确锁定颜色的最著名的现代解决方案,但这只是漫

长求索过程中的一次尝试而已。

由于色彩不仅是现实存在,还是文化领域中的一种存在,这样的

尝试从某种意义上来说永无止境。举个例子来说,有一种观点认为色

彩可以分为两类:暖色调和冷色调。我们可以毫不犹豫地说出红色和

黄色属于暖色调,绿色和蓝色属于冷色调,但是这种分类方法仅可追

溯到18世纪。有证据显示,蓝色在中世纪被看作暖色,甚至是最有活

力的颜色。

社会对一种颜色的命名与它所代表的实际色彩之间也存在一定差

异,并且这种差异就像地壳板块一样会随着时代变迁而发生改变。举

个例子来说,现在人们通常认为品红(191页)是粉色的一种,但最初

它则被当成紫红色。1961年出版的梅里亚姆-韦伯斯特《韦氏词典(第

三版)》中,深奥难懂的色彩定义比比皆是:海棠红是“比普通的珊

瑚红更蓝、更淡、更鲜艳的一种深粉色,比盛典红稍蓝一些,比美洲

石竹的颜色更蓝更鲜艳”;天青石蓝是“一种比普通哥本哈根蓝更红

更黯淡,比石青蓝、德累斯顿蓝或桃红色更红更深邃的柔和的蓝

色”。这些释义的目的并非鼓励读者通过查词典做深度挖掘,它们很

有可能出自色彩专家艾萨克·H.戈德拉夫之手,他是《韦氏词典(第

三版)》主编聘请的顾问,也是色彩绘制企业蒙赛尔公司的经理。

[1] 问题是,虽然这些词条十分有趣,但普通珊瑚红、盛典红和哥本

哈根蓝已经失去了其文化价值——它们丝毫无助于读者理解它所定义

的颜色究竟是什么样子。出于同样的原因,就算有人阅尽百年间关于牛油果绿的定义也难免云里雾里:牛油果绿是近似于牛油果果皮的暗

绿色吗?还是接近其外层果肉的黏土绿?抑或是类似牛油果果核的奶

油色?但对于今天的人们来说,牛油果绿仍有其现实意义。

随着时间的推移,误差会变得越来越大。即便是图例之类的书面

证据依然存在,我们观看某种颜色的光照条件也与其绘制之初有了天

壤之别。这就与在电脑屏幕上看到的房屋涂料样本和在本地五金店及

自家墙上看到的涂料颜色都有所不同一样。由于许多性能稳定的染料

和油漆大多经过了改良,所以这些颜色本身恐怕早已发生了变化。因

此,颜色应该被看作主观的文化产物:你无法为所有已知的颜色下精

确的通用定义,就像你无法绘制梦想的坐标一样。

[1] K. Stamper, ‘Seeing Cerise: Defining Colours in Webster's Third’, in

Harmless Drudgery: Life from Inside the Dictionary. Available at:

https:korystamper.wordpress.com20120807seeing-cerise-defining-colors色彩之于形象有如伴奏之于歌词;

不但如此,有时色彩竟是歌词而形象只是伴奏。

丹纳,《艺术哲学》,1865-1882嗜色症,恐色症

色彩政治学

西方文化中贯穿着一种对色彩的厌恶情绪,如同厌恶长筒袜上的

抽丝一般。许多古典作家对色彩压根儿不屑一顾。色彩分散了人们对

于艺术的真正成就——线条和形式——的关注,因而被视为自我放

纵,稍后更被视为不道德:一种虚伪和欺诈的表现。美国19世纪作家

赫尔曼·梅尔维尔曾毫无顾忌地写道:“色彩只不过是微妙的障眼

法,并非物质本身固有的组成部分,而是人为强加到事物上去的;结

果所有藐视自然的人只能像娼妓一样作画。” [1] 类似的观点由来已

久。以新教徒为例,他们以黑色和白色为主色调,以此来表现自身心

灵的纯洁、严谨和谦卑;不论是在教堂的墙壁上还是在他们的衣橱

中,鲜少能够见到红色、橙色、黄色和蓝色等明快的色彩。虔诚的亨

利·福特多年来坚持拒绝向客户的需求低头,只生产黑色的小汽车。

在艺术领域,尽管有关线条和色彩孰优孰劣的争论如今已逐渐偃

旗息鼓,但它却曾贯穿整个文艺复兴时期。线条代表了纯粹和才华,而色彩则代表了粗俗与柔弱。1920年,建筑师勒·柯布西耶和同仁合

作撰写了一篇名为《纯粹主义》的武断的论文,文中写道:

就一件真正、持久的可塑性作品而言,造型是第一位的,其

他的一切都应让路。塞尚生活在一个颜料化学兴盛一时的时代,他没有多加考虑便接受了颜料贩子的诱人提议,但这门科学对伟